央廣網黃山7月11日消息(記者 周然 見習記者 劉浩)7月10日,記者在安徽省黃山市徽州區巖寺新四軍軍部舊址紀念館發現一封新四軍戰士家書,經記者與學者反復求證得知,該信件應為新四軍政治部主任袁國平手書。

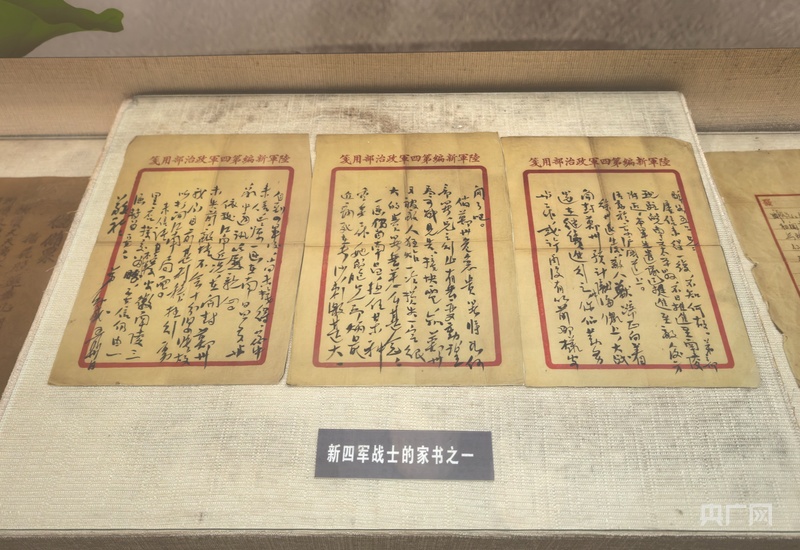

記者在巖寺新四軍軍部舊址紀念館發現的袁國平家書(央廣網見習記者 劉浩 攝)

該信件手稿放置在“新四軍戰士家書”玻璃展柜中,書信使用“陸軍新編第四軍政治部用箋”,落款為“幻成”。

記者拍下信件原稿,發給黃山學院教授張振國求證得知,該信件為袁國平給哥哥袁醉如的家書。之后,記者又在巖寺新四軍軍部舊址紀念館館長洪玉芳的幫助下,從中共黨史出版社出版的《袁國平紀念文集》中也查到該封家書原文記載。

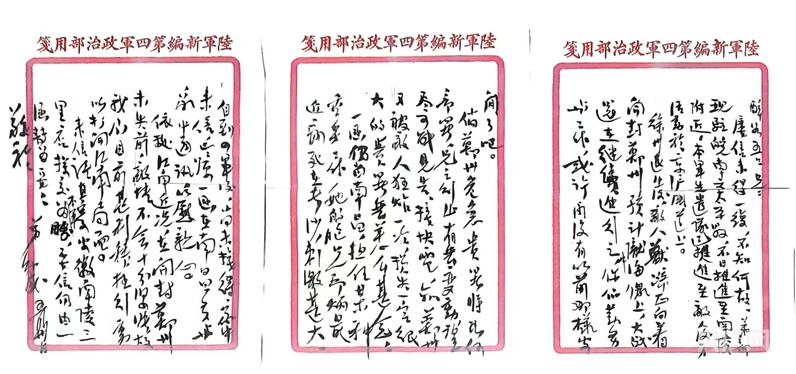

記者掃描后的袁國平家書手稿(央廣網見習記者 劉浩 攝)

家書原文如下:

致袁醉如信

(1938年5月30日)

醉如吾兄:

屢信未得一復,不知何故。弟部現駐皖南之太平縣,不日推進至南陵附近。本軍先遣隊已挺進至敵人后方,活動于京滬國道上。

徐州退出后,敵人獸蹄正向著開封、鄭州,預計隴海線上,大戰還在繼續進行之中,你們勤務與工作,或許再沒有以前那樣安閑了吧。

倘鄭州危急,貴署將如何部署,兄之行止有無變動,望盡可能見告。接快電,知鄭州又被敵人狂炸一次,損失一定很大的,貴署無恙么,甚念!

一涵仍留南昌,擔任某種重要工作,她的胞兄邱炳最近病死在長沙,刺激甚大。自到四軍后,尚未接得家中來信,已囑一涵在南昌多與家中通訊,以慰親心。

依據江南近況,在開封、鄭州未失前,敵情不會十分緊張,故我們目前甚利積極行動,以打開江南局面。

來信請直寄安徽南陵三里店探交本軍為盼,要信仍由一涵轉為妥!

敬禮!

弟幻成

五月卅日

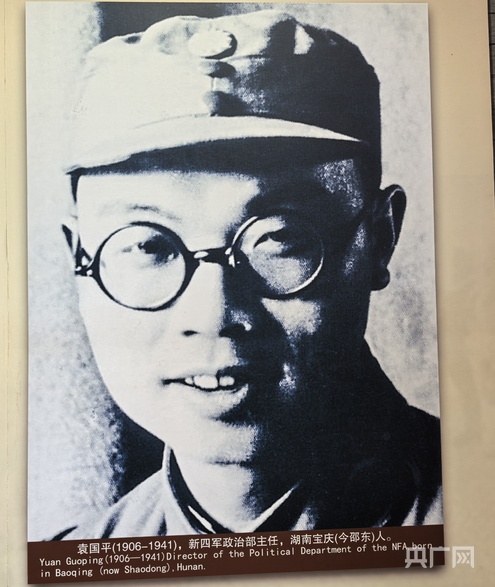

記者在巖寺新四軍軍部舊址紀念館翻拍的袁國平像(央廣網見習記者 劉浩 攝)

誰是袁國平?

袁國平(1906年5月26日—1941年1月15日),原名袁幻成,字醉涵,筆名最寒,湖南人。

1919年,五四運動爆發,年僅13歲的袁國平受到感召,帶領同學們上街游行,高呼“打倒賣國賊,反對廿一條”。1925年底,袁國平在黃埔軍校學習時加入中國共產黨,從此全身心投入到民族獨立和人民解放的偉大事業中,先后參加了北伐戰爭、南昌起義、廣州起義和五次反“圍剿”斗爭等。

袁國平曾先后擔任紅三軍團政治部主任兼第八軍政治委員、紅軍總政治部副主任等職務。

1937年7月7日,抗日戰爭全面爆發。袁國平要求赴前線殺敵,表示“愿為我中華民族之生存、解放和奪取抗戰的最后勝利而英勇戰斗,縱然捐軀疆場,死而無憾”。

這時,國共兩黨開始第二次合作,南方八省紅軍游擊隊被改編成國民革命軍陸軍新編第四軍,葉挺任軍長,項英任副軍長。政治部主任一職由誰負責?中共中央對此進行了反復討論,最終決定由袁國平擔任。

此后,袁國平協助軍長葉挺、副軍長項英,組織部隊向蘇南、皖中、皖東挺進,開展大江南北游擊戰爭,創建敵后抗日根據地,廣泛開展統一戰線工作,團結各階層人士共同抗日,成為新四軍政治工作的奠基者和杰出的領導者,為新四軍的政治工作建設作出了杰出貢獻。

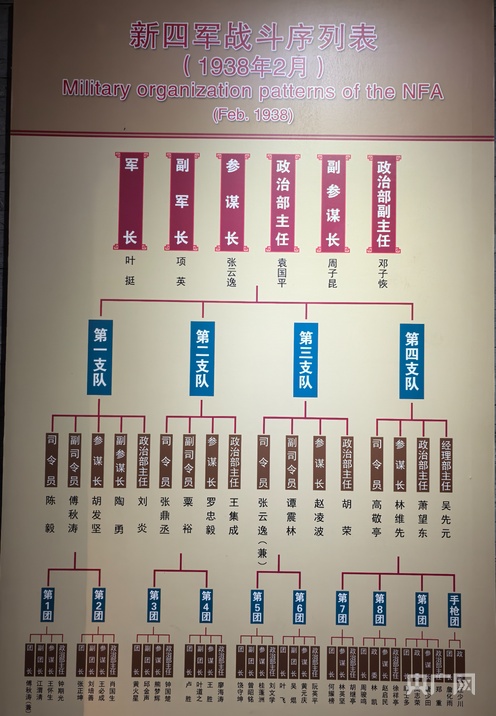

新四軍組織架構圖(央廣網見習記者 劉浩 攝)

袁國平隨新四軍入駐巖寺

1938年春,葉挺等從南昌啟程。4月4日,新四軍軍部機關離開南昌移駐巖寺(今黃山市徽州區巖寺鎮)。

1938年4月26日,袁國平率一批干部抵達巖寺。新四軍由南方八省14個游擊區的紅軍游擊隊組成,在分散游擊的環境中,政工干部短缺,政治工作薄弱。袁國平深感新四軍的政治工作尚處于拓荒階段,下定決心將初創的新四軍鍛造為一支共產黨絕對領導的鐵軍。

為此,他組織制定了《新四軍政治工作組織綱要草案》,大力加強新四軍基層黨組織建設,健全各級政治工作機關,注重培養和鍛煉政工干部,開展形式多樣、內容豐富的宣傳教育。他主持創辦了《抗敵報》《抗敵》雜志和《抗敵畫報》,常常執筆為報刊寫稿。

巖寺新四軍軍部舊址紀念館(央廣網見習記者 劉浩 攝)

烽火連三月 家書抵萬金

1938年5月5日,新四軍軍部離開巖寺,向太平縣(今黃山市黃山區)轉移。5月7日,新四軍軍部移駐太平縣麻村。

從這封信的落款時間可知,正是袁國平在太平縣駐軍時所寫。

收信人袁醉如是袁國平的哥哥。信中提到的“一涵”是袁國平夫人邱一涵。邱一涵父親邱紫霞,是中共黨員,曾任銅鼓縣蘇區政府財政部長。其兄邱炳,中共黨員,曾任湘鄂贛省經濟部長,烈士。

張振國告訴記者,這封不足五百字的書信,卻濃縮了家國憂思。

彼時徐州淪陷,日寇兵鋒直指中原,他敏銳預見“隴海線上,大戰還在繼續進行之中”,對身處鄭州的兄長安危憂心如焚:“倘鄭州危急,貴署將如何部署,兄之行止有無變動,望盡可能見告。”字里行間,既有高級將領的全局視野,亦飽含對胞兄的骨肉深情。

“家國情懷在此信中交織升華。”洪玉芳說,袁國平提及愛人邱一涵承受胞兄逝世之痛仍堅守南昌,一句“已囑一涵在南昌多與家中通訊,以慰親心”,盡顯鐵軍將士對親情的珍視與無奈。面對山河破碎,他展現出革命者的無畏氣魄:“依據江南近況...敵情不會十分緊張,故我們目前甚利積極行動,以打開江南局面。”這不僅是軍事判斷,更是一位共產黨人向死而生的戰斗宣言。

然而歷史的長河在此留下悲壯注腳。這位黃埔四期出身的紅軍名將,在皖南事變突圍時身負重傷,為了不拖累戰友飲彈自盡,踐行了“如果我們有100發子彈,要用99發射向敵人,最后一發留給自己,絕不當俘虜”的錚錚誓言。這封戰地家書,竟成其壯烈人生的珍貴側影。

如今,泛黃信紙在紀念館玻璃柜中無聲訴說。游客駐足凝視“幻成”落款,仿佛觸摸到那個救亡圖存的熾熱年代。

學生在巖寺新四軍軍部舊址紀念館開展研學活動(央廣網見習記者 劉浩 攝)

洪玉芳表示:“這封珍貴的抗戰家書,為深入挖掘新四軍‘鐵軍精神’的史料與闡釋價值提供了關鍵支撐。我們將以此為契機,系統梳理散存史料中的革命記憶,凝練家國情懷,讓紅色基因在新時代煥發磅礴力量。”

張振國表示,烽火連天,家書萬金。袁國平家書的重現,不僅印證了新四軍東進抗日的鐵血足跡,更讓后人窺見革命者柔軟而堅韌的內心世界。在中華民族偉大復興的征程上,這穿越時空的筆墨,依然激蕩著震撼人心的力量——它提醒我們:今日和平的晨曦,正是無數“幻成”們用生命劃開的寂寂黑夜。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容