央廣網黃山7月11日消息(記者 周然 見習記者 劉浩)近年來,安徽省黃山市黃山區立足綠水青山優勢,深挖文旅資源融合發展,打造一批遠近聞名的休閑度假目的地。在這里,山岔村從一個靠賣木材為主業的小山村蝶變為坐擁5家知名景區的旅游強村,而境內的太平湖也從昔日的“防洪水庫”轉型為享有“黃山情侶”美譽的文旅勝地。

今年是“兩山論”提出20周年。這一村一湖的變遷,正是黃山區近年來實踐生態效益、經濟效益雙豐收的縮影。

青山下:九瀑奔流激活峽谷經濟

位于黃山腳下山岔村的九龍瀑景區(央廣網見習記者 劉浩 攝)

盛夏時節,位于安徽黃山區湯口鎮山岔村的九龍瀑水浪激濺、綠樹濃蔭,迎來了大批的暑期游客度假。

山岔村距黃山南大門僅5公里,村域面積30平方公里,該村屬典型峰林峽谷地貌,擁有5個旅游景區:翡翠谷、九龍瀑、鳳凰源、天湖和香溪漂流,其中翡翠谷、九龍瀑為4A級景區。

山岔村黨總支書記謝東恩告訴記者,上世紀八十年代之前,山岔村村民“靠山吃山”,砍伐山上的木材竹材,為工廠提供制作農具的原材料,過著“上山一把斧,下山兩塊五”的生活。

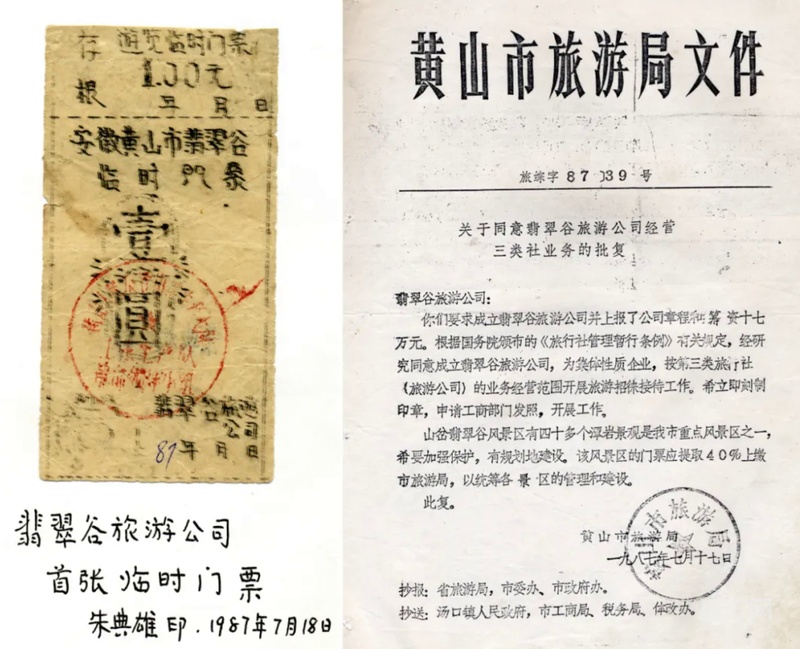

1986年1月,山岔村召開相關戶主會,一百多名村民以千余畝山場入股,正式啟動翡翠谷景區的旅游開發。次年,該村成立全國首家農民集體經濟屬性的旅游企業“翡翠谷旅游公司”,首張門票由村民手刻油印,票價1元,開創農民自主經營旅游的先河。此后,該村又相繼開發了九龍瀑等景區。

山岔村翡翠谷旅游公司首張臨時門票資料圖(央廣網發 山岔村提供)

近年來,山岔村依托自然資源稟賦,從開發山岳型景區,到村民開辦民宿,文旅業態不斷迭代升級。

夏季是山岔村山岳峽谷類景區親水經濟的旺季。7月9日,在九龍瀑景區,記者看到許多游客品鑒著該景區打造的“漫瀑咖啡”。數名游客在林蔭掩映的溪水淺灘中,樂享遠離城市暑氣的清涼時光。

游客在九龍瀑淺水中享受咖啡慢時光(央廣網見習記者 劉浩 攝)

憑借九龍瀑、翡翠谷等生態資源,山岔村將整個村子升級為全域鄉村旅游度假區。游客白天登山溯溪漫步,夜宿徽派庭院品茶賞星,旅游產業的延伸,有效帶動了村民增收和村集體經濟增長。

今年38歲的吳耘輝是山岔村田段村民組的村民,在九龍瀑景區工作了近10年,目前擔任該景區工程部經理。他告訴記者,他家4口人每年除了可以從景區獲得人均3000多元的分紅外,家中60歲的老人每月還可額外領取100元生活補貼。

在山岔村,像吳耘輝家一樣,村民的收入來源主要有三種:從景區領取分紅、在景區實現再就業、以及自主經營民宿、餐飲、商超等。這些已成為該村經營收入的主要渠道。

據謝東恩介紹,得益于這些年的發展,山岔村如今已擁有200多個市場主體。村民的人均年收入從上世紀八十年代的約200元,大幅增長至如今的4萬至5萬元左右。

綠水上:運動經濟攪動一湖碧水

距離山岔村一小時車程的黃山太平湖,文旅區位優越,地處黃山和九華山之間,承擔著“一山擔兩湖”的使命。湖周山巒蒼郁峻拔,水質天然純凈、碧藍清澈,常年達國家地表水一類標準,還是中國十大名茶太平猴魁的原產地。

黃山區太平湖風光(央廣網發 黃山區委宣傳部供圖)

據介紹,太平湖的前身是青弋江上的一座人工水庫,水下還淹沒著一座古城。

青弋江為長江一級支流,發源于黃山主峰北麓。過去因缺乏治理,它一方面蘊藏的水能資源未得到有效利用,另一方面頻繁暴發山洪,讓下游居民苦不堪言。

1958年,為扭轉這一局面,安徽省委決定在青弋江上游深山峽谷建設陳村水庫,也就是如今的太平湖。

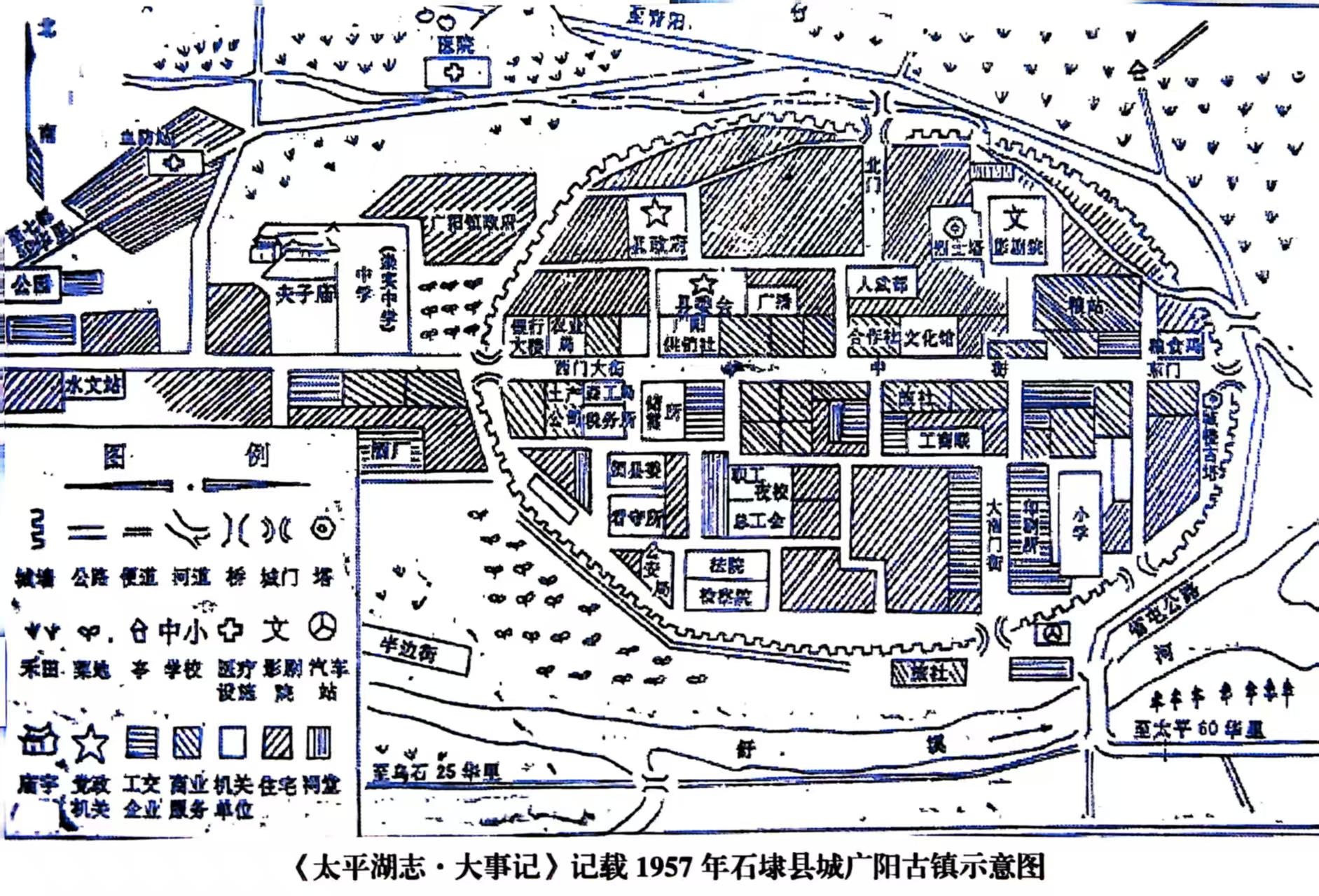

隨著陳村水庫的建設推進,水位逐漸升高,1970年,廣陽古城徹底被淹沒在水下,成為一座“水下古城”。

廣陽古鎮示意圖(央廣網發 黃山區委宣傳部提供)

廣陽古城歷史悠久,最早可追溯到西漢時期,古城內曾保存著眾多古寺廟、古牌坊等建筑。

1979年更名“太平湖”之后,依托黃山旅游,開始實現從水庫功能向文旅產業賽道挺進。

近年來,太平湖已發展出環湖觀光、游船賞景、湖畔垂釣、水上運動等諸多文旅產業項目。

黃山區太平湖鎮政府一級科員楊立告訴記者,2025年“五一”期間水上項目體驗人次暴漲,得益于摩托艇訓練基地、槳板賽事等業態的支撐。

太平湖水上運動項目(央廣網見習記者 劉浩 攝)

7月5日,太平湖景區同步推出兩大項目——湖水文化研究中心與水上樂園常態化夜間主題演藝“非遺水韻·火壺盛典”。此舉以“文化科普+夜游經濟”為雙引擎,致力于為暑期游客打造“白天探秘知識殿堂,夜晚沉醉光影星河”的全天候、多元化度假新體驗。

湖水文化研究中心開放的這幾天,吸引了來自長三角的親子家庭深度參與。孩子們在專業導師帶領下,通過沙盤推演、生態課堂、動手實驗等環節,直觀感知太平湖的生態價值與可持續保護理念。

黃山區生態景觀(央廣網發 黃山區委宣傳部提供)

“守住生態底線才有發展底氣。”黃山區文旅部門相關負責人指著地圖上相連的山水脈絡。一條山脈,一汪湖水,兩種節拍,卻同奏著“綠水青山就是金山銀山”的實踐強音。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容