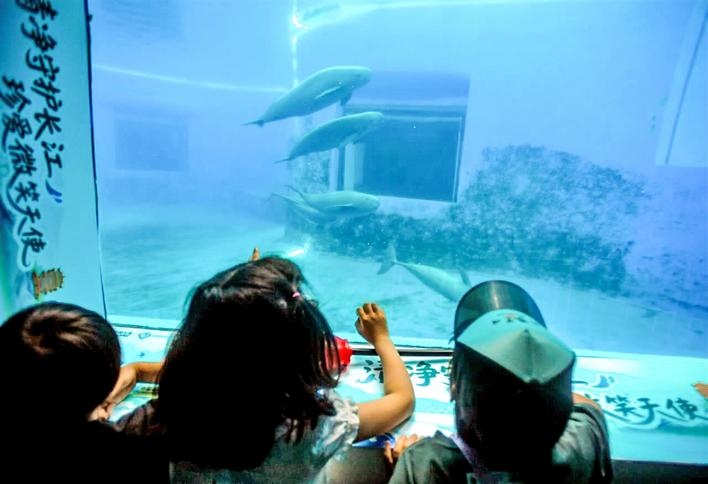

小志愿者們在中科院水生所白鱀豚館觀察長江江豚 攝影:楚天都市報極目新聞記者劉中燦

5月22日第25個國際生物多樣性日前夕,一場主題為“與自然同行——守護江豚微笑,共享生命長江”的公眾參與活動,在武漢、荊州舉行。該活動由深圳市一個地球自然基金會、世界自然基金會(WWF)北京代表處及安踏集團、湖北省濕地基金會、湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區(qū)等聯(lián)合組織,旨在通過江豚保護科普與實踐,深入推動公眾對生物多樣性和長江生態(tài)系統(tǒng)保護的認(rèn)知與行動。

10組志愿者親子家庭參與了本次主題活動。5月17日,在中科院水生所水生生物博物館,展廳中央的一條大魚引起孩子們驚呼:“好大一條魚啊!”這是被稱為“中華魚王”的中華鱘,長3.4米,重400多公斤,是1990年宜昌漁民誤捕后送來水生所救治,遺憾沒能救活。

跟隨老師的講解,孩子們近距離觀察水生生物的豐富多樣。當(dāng)白鱘、白鱀豚等滅絕物種的標(biāo)本呈現(xiàn)在眼前,現(xiàn)場除了驚呼,更有嘆息。參觀中,志愿者們了解到水生生物面臨的種種威脅,也增強了生態(tài)環(huán)境保護的責(zé)任感和危機感。

在白鱀豚館,小志愿者們近距離觀察了長江江豚。據(jù)介紹,該館生活著12頭長江江豚,其中5頭是在人工環(huán)境下繁育,明年可能還會有一頭出生。

18日,在湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區(qū),志愿者們不僅近距離觀察了江豚的生活環(huán)境,還與巡護員一起清潔江豚灣,參與科學(xué)放流魚苗、夜間觀察動植物等環(huán)節(jié)。

當(dāng)天,全新的“江豚驛站”正式揭牌啟用。這座由保護區(qū)、公益組織與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)共建的綜合性平臺,利用“保護、宣教、發(fā)展”三位一體創(chuàng)新模式,將成為連接江豚保護與公眾參與的生態(tài)樞紐。(記者陳凌墨 通訊員卜昭俊)

長按二維碼

長按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容