鹽,人類每天必須食用的東西,官稱食鹽,俗稱咸鹽,民族地區叫鹽巴。所謂鹽工,當然就是生產食鹽的工人。許多地方把鹽場里的人統稱為鹽民。

在我的老家壽光縣羊口鎮,鎮上的人一直看不起鹽場的人,他們把制鹽叫“曬灘”,把鹽工叫“灘漢”,把我們這些鹽工的孩子叫“灘漢料子”。我的父親是老鹽工,我自然就是“小灘漢料子”了。在羊口鎮上學的時候,我和同學走在路上,時常會看到人們投來鄙視的目光,經常會聽到有人指著我們叫“灘漢料子”。我們不作聲,也不生氣,我們并沒有覺得做鹽工不好,也沒有覺得鎮上的人比我們高多少。

現代科學證明,鹽,與水、空氣、陽光和食物構成人類生存不可缺少的五大要素,鹽與生命密不可分。日常生活中,人們必須不斷地攝入一定數量的鹽,使體內經常保持足夠的鹽分,才能精力充沛、才思敏捷,心臟才能正常工作,血液才能正常流動,筋骨和肌肉才會有勁。如果人體內的鹽分失掉一半以上,未能及時獲得補充,就會出現肌肉疼痛、抽筋惡心、休克昏厥等許多癥狀。

如果說水是生命之源,那么鹽就是文明之泉,在人類歷史進程中扮演了不可或缺的角色。鹽,憑借其獨特的美味,吸引著人類聚集在一起,形成了最早的城邑。多少部族、城邦和國家,因鹽而戰,因鹽而興,也因鹽而亡。在中國古代社會許多朝代,食鹽成為鹽民的生計、商人的錢袋、官府的金庫。食鹽的營銷的管理,自然是歷朝政府的重要政務之所在。鹽粒雖小,鹽法很大。細碎的鹽粒,嚴峻的法律,曾經有人因為從鹽場私帶了一粒鹽而被鹽官杖殺,古代鹽法之嚴峻,遠不是現代人所能想象。

山東省的壽光縣是齊魯文化的發祥地之一,制鹽歷史悠久。壽光北部的渤海邊上有四個大鹽場,面積上千平方公里,是全國最大的海鹽和井鹽生產基地。從12歲起,我就生活生長在這里。從14歲開始,我學做鹽工。五十年過去,彈指一揮間,當年的生活場景,仍然歷歷在目。那是刻在我心中永遠揮之不去的記憶,

是痛苦的回憶,也是幸福的回憶。

往事并不如煙。父親從上世紀60年代就在鹽場工作,是老鹽工了。母親帶著我們三兄妹長期生活在農村,我是在60年代末跟隨父親到了鹽場。父親工作的單位是衛東鹽場老八隊。衛東鹽場五十年代建場時叫壽光縣合作鹽場,是縣屬大集體企業,后來改名叫衛東鹽場。

鹽場在羊口鎮周邊,北面是小清河,東面是大海,自東向西共十個大隊,綿延30公里。之所以叫老八隊,是因為地處老場區,后來場里又建了新場區,不再稱隊,叫工區。老八隊規模很小,孤零零的兩排磚瓦房躺在鹽堿灘上,周邊十幾里荒無人煙,除了職工宿舍和一間食堂,其他什么都沒有,買一根針一條線也要跑十幾里路。

鹽工幾乎全部是單身,家屬都在農村,是農民。隊里只有一戶“雙職工”,就是夫妻都是鹽工。男的姓周,他家女人做炊事員,兒子叫周義,與我一般大。父親和十幾個工友住一間大宿舍,每人一張單人床。在父親的床邊塞了一張小床,就是我的住處了。沒有桌椅,也沒有櫥子,我和父親有點雜七雜八的東西,都堆在床底下。

白天,父親和工友們下灘干活,我和周義結伴去場里的職工子弟學校上學。學校在場部,步行要一個多小時。我們每天早起吃飯,6點出發。書包里放一個窩頭、一塊咸菜,中午在教室里涼著啃,這就是午飯。下午放學回來,趴在床上完成作業,然后與大人們一起吃晚飯。

叔叔們用廢舊材料制作的小飯桌擺在宿舍中間,每人一個小板凳或者小馬扎,有的干脆在地上蹲著。飯菜極簡單,食堂做什么吃什么,一樣的饅頭或窩頭,一樣的咸菜,一樣的粥,沒有任何選擇。偶爾有人回家探親捎回來一點家鄉特產,或者有人去場部辦事買回來一包點心、一瓶酒,大家一起分享,這就是全屋最高興的時候了。

宿舍里沒有電話,沒有報紙,沒有書籍,沒有收音機,沒有電視。晚飯之后,各人在自己的床上抽煙、想心事,很少有人說話,然后就是靜靜休息。年復一年,日復一日。

鹽場的夜很長。清晨四五點鐘醒來,躺在被窩兒里不動,望著漸漸發白的窗戶發呆。我不知道別人家的孩子是不是也這樣生活,更不知道外邊的世界是不是很精彩。老八隊,讓我學會了保持沉默、不怕孤獨、忍受寂寞。

鹽場的星期天不休息。鹽工每人每月四天假,攢起來一起休,為的是便于鹽工回鄉探親。也可以把自己的假期借給或者送給別人。誰家里有了大事,可以借用別人的假期。鹽工們都很團結,也很義氣,這種事經常發生。每到周末,我便頂替父親下灘干活,換下父親洗洗衣裳,稍作休息。周義則是替他母親。這是鹽場不成文的規矩,允許孩子星期天替大人干活,相當于一種福利。我那時年紀還小,個子很矮,力氣不足,充其量算個半勞力,叔叔們便讓我干輕活。我很過意不去,覺得這是賺了別人的便宜,便早出晚歸,盡力去干,多做些打水掃地的事,而且認真學習手藝,很快掌握了許多鹽業生產必需的技術。

讓海水或井水變成鹽,是最神奇的過程。最早的制鹽方法是煮鹽,早在神農氏時代,壽光北部的夙沙氏部落首領,用陶缽裝滿海水,放到火上煮。海水煮干后,缽壁上出現的白色粉末,就是最早的食鹽,煮食物時加入,感覺微咸,使人興奮,讓人渾身充滿力量。夙沙氏“煮海為鹽” ,開創了華夏制鹽歷史之先河,被稱為鹽業之鼻祖,史稱鹽宗,備受推崇。到清朝乾隆年間,制鹽方式演變成了“曬鹽”,這種方式一直延續到現在。

所謂“曬鹽”,就是選擇大片平坦的沿海灘涂建設鹽場,也稱鹽田。即在海邊用挖土筑堰的方式,建設一大片鹽池子,鹽池分成兩部分:蒸發池和結晶池。蒸發池很大很深,每個面積幾千平方米,蓄水上千立方米。結晶池稍小,也比較淺。池堰和池底用厚厚的紅泥抹平,確保海水不漏。

生產過程是,先將海水引入蒸發池,通過日曬蒸發水分,讓海水的含鹽量不斷增加,變成“鹵水”。衡量鹵水濃度的標準是“波美度”,測量濃度的工具是“重表”。鹵水濃度達到25度,就成為飽和鹵,繼續蒸發,鹽就會從水中析出。生產過程中,將即將飽和的鹵水放入結晶池,繼續日曬,不用幾天,食鹽就會在水底迅速結晶,迎著陽光,閃閃發亮,那就是鹽粒。先是薄薄的一層,眼看著一天天變厚,會達到十幾厘米。這時候,用特制工具將其撈出,得到的就是原鹽了。

國有企業羊口鹽場用的就是這種工藝,年產量達到數百萬噸。衛東鹽場、岔河鹽場、菜央子鹽場用的則是井水制鹽。就是先在鹽堿灘上打井,然后用風車和水車把水提到地面,后面的工藝則完全相同。相比而言,地下鹵水濃度更高,生產的原鹽也更潔凈。

鹽場每年的生產分為“春曬”和“秋曬”兩季。每年三到五月前后是“春曬”,是鹽業生產的黃金季節。這三四個月,風和日麗,陽光充足,氣溫升高,而且少雨,最適合鹽業生產。如果到五月底完不成全年生產任務,這一年的生產計劃要想順利完成,就很困難了。因為“秋曬”只有九、十兩個月,溫度原因,產量很低。因此,對于春天的生產旺季,場里高度重視,抓得很緊。層層召開動員大會,人人都要發言表態,一切行動聽指揮,苦干巧干拼命干,不休假,不歇班,多為國家做貢獻。全場上下,到處紅旗招展,標語口號一片,廣播喇叭反復播放廠長的動員講話和職工代表的發言,一片大干快上的局面。

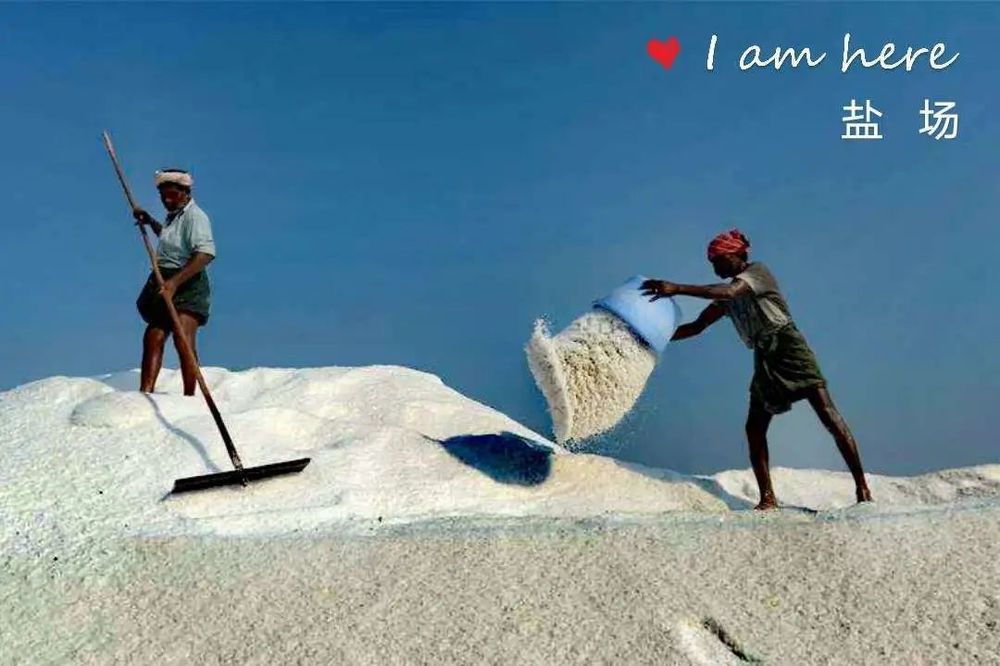

每天凌晨三到五點,是鹽工最緊張最忙碌的時間。因為一天24小時,只有這個時段沒有太陽,氣溫最低,鹵水不蒸發,就選準這個時間收鹽。第一道工序是“起鹽”,就是用特制的大耙子,把水底的原鹽摟起來。一耙子鹽足足二三百斤重,雙手緊緊抓住耙柄,用盡全力拽著耙子往后挪,把鹽摟成一道道嶺。我的力氣不足,只靠兩手拉不動,就在耙子上拴一條繩子,掛在肩上,用全身的力氣拽。

第二道工序是“推鹽”,用木锨把鹽裝上鹽場特有的獨輪小推車,送到幾百米遠的灘頭空地上。剛從水里撈出來裝上車的鹽,水還在嘩嘩地流,人在水中干,車在水中行。推車上池堰的時候,要彎下腰,用力推,否則上不去。過水溝的時候,車要通過不到一尺寬的“獨板橋”,一不小心就會人仰車翻。

第三道工序是“趕渾”,就是把起鹽之后的池子里的渾水趕出去,把清水留下,這是鹽工最拿手的絕活兒,我干得很漂亮。清理后池子里留下來的水叫老鹵,再放上一部分新的鹵水,五點多鐘太陽出來,馬上開始蒸發,進入一個新的生產流程。這個安排的確很科學,一點兒也不浪費時間和空間。

第四道工序是“打坨”,就是把收上來的鹽堆成一個個圓圓的鹽坨,每個坨子五六米高,大致有二三十噸。鹽坨要用草苫子蓋起來,避免淋雨化掉。幾天后,縣鹽務局會來收購拉走。說實話,這鹽工的活兒,既需要力氣,也需要技術,一般人還真的干不來。

曬鹽旺季最怕老天下雨,因為雨水落入鹽池,鹵水就會稀釋,已經結晶的鹽粒也會化掉,前面幾十天的努力就會前功盡棄,池堰和上下水溝渠被淡水浸泡也會坍塌。場部有人專門負責天氣預報,一有情況,大喇叭立即廣播。每到這時候,鹽工們會毫不猶豫,一躍而起,沖進鹽灘,不分白天黑夜“連軸轉”,那叫“搶鹽”。不難理解,辛辛苦苦大半年,不就是為了這點鹽嗎?在鹽工眼里,鹽場是他們的家,鹽就是他們的命。

一連三四個月,鹽工們每天都是這樣干。沒有人請假,沒有人叫苦,沒有人喊累,沒有人抱怨,大家都認為這樣干是天經地義。沒有加班費,沒有獎金,沒有補貼,沒有會餐,誰也不知道場里有這種福利待遇。每到飯時,仍然是饅頭、窩頭、咸菜、稀飯,靜靜地吃完,倒頭便睡。只有他們包括我自己,知道身上有多累。

我不知道他們在拼命干活兒的時候,是不是想到這是為國家做貢獻,是不是有這樣高尚的情懷。也不知道人們在吃到咸鹽的時候,知不知道每一個鹽粒都來之不易。我只知道,鹽工,是天下最苦最累的工種。鹽工,特別能吃苦,特別能戰斗,特別能忍耐,是世上最高尚的人。人這一生,只要做過鹽工,就沒有吃不了的苦,就沒有受不了的累,就沒有干不好的事兒,就沒有過不去的坎兒!

一條公路穿過老八隊,一頭連著鎮上,一頭蜿蜒伸向遠方,聽說能到縣城。我哪兒也沒有去過,除了小時候生活過的農村,再熟悉的就是鹽場,就是這老八隊了。我經常向著公路眺望,經常看著偶爾駛過的汽車遐想,我什么時候能夠走出這老八隊呢?

14歲那年,我走出了老八隊,到鎮上讀高中。父親調到場部工作,周末也不用再替父親干活。但是,就從這時起,我成了地地道道的“準鹽工”。每到學校放假,我和同學們一天也不耽擱,立馬到場里新建的工區“打零工”。住的是二十多人一間的大通鋪,鋪蓋卷兒要自己背著去,吃的仍然是窩頭和咸菜,干的活比“搶鹽”還要重。在老鹽工的帶領下,我們每天早出晚歸,要干十幾個小時的活,很苦,很累,但是我打心眼兒里高興,因為我終于可以用自己的雙手養活自己了!第一年的工資是每天一塊四毛八,第二年漲到一塊七毛六,偶爾得到包工活,一天可以賺三四塊錢。這樣一年下來,靠假期打零工就可以賺到二百多元錢,我自己一年的吃穿基本就夠用了。窮人的孩子早當家,我對此堅信不疑。能夠從十幾歲開始就為父母、為家庭做點貢獻,是我一生的自豪。

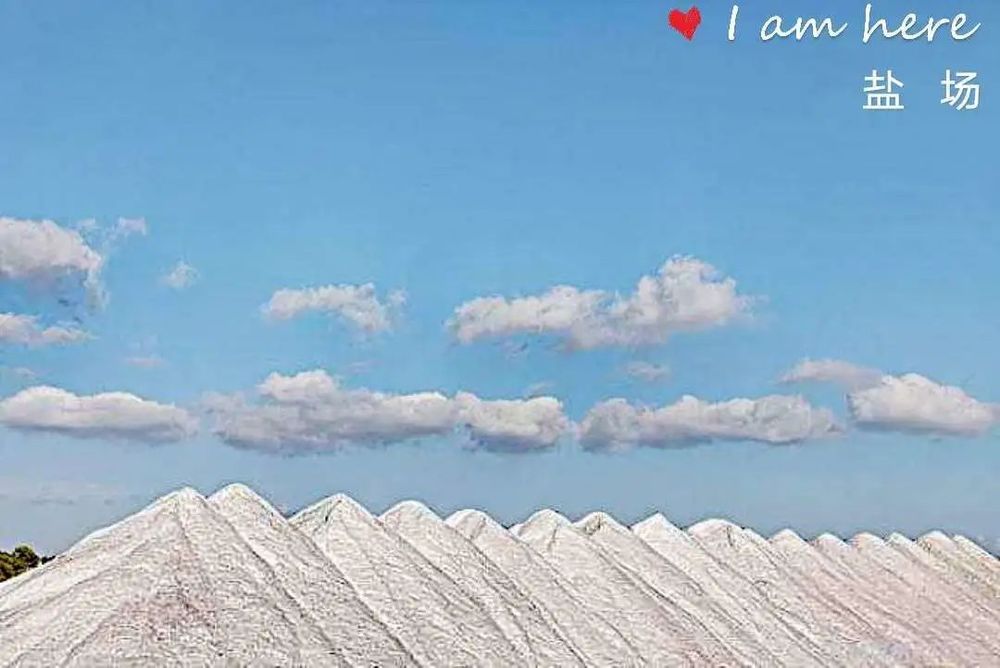

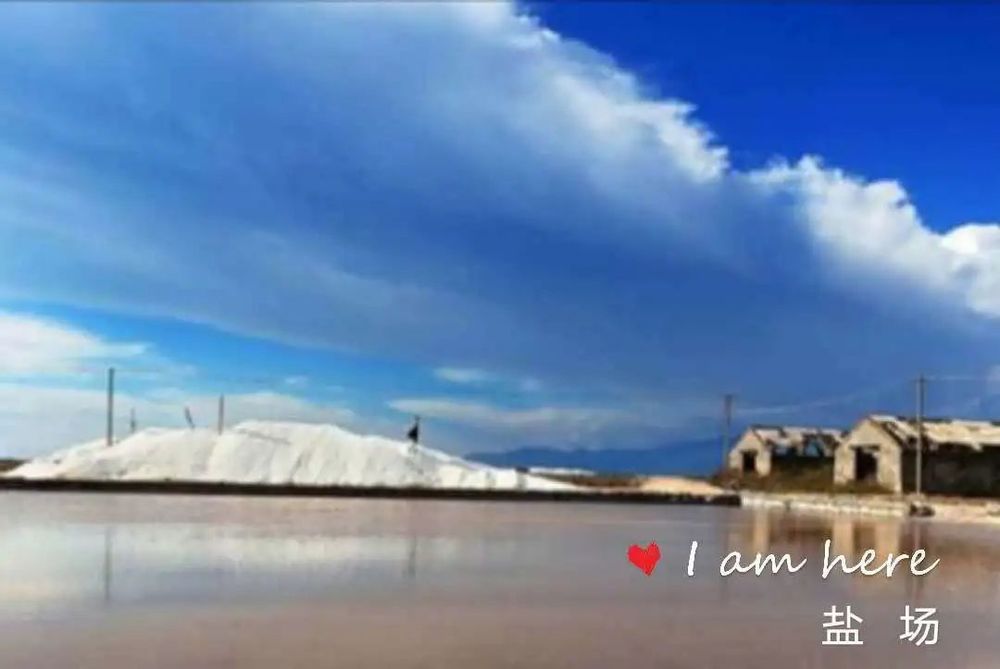

鹽場的景色是美麗的。所有的鹽場,總是與大海相伴。站在高處放眼望去,一邊是湛藍的大海,煙波浩渺,一望無際。一邊是無邊的鹽田,波光粼粼,銀光閃爍。海水、鹽田、天空合為一體,分不清是水還是天。清晨,旭日從海面噴薄而出,將碧波蕩漾的海水和鹽田染得金碧輝煌,清爽的潮濕的帶著淡淡腥味的風,吹拂著人的頭發、面頰和身體的每一處,讓人心曠神怡。傍晚,金色晚霞映照在大海和鹽田上,讓人立即想到“大漠孤煙直,長河落日圓”“春江潮水連海平,海上明月共潮生”這樣精美的詩句。鹽、鹽田、鹽場、鹽工,擁有的是一種精神、一種生命,溝通了大海與人世,串聯起古往與今來。面向大海和鹽田,就像人的心靈面向著無限遼遠。

后來,終于,我走出了鹽場。沿著老八隊門前的那條公路,我走進了縣城,走進了省城,走到了很遠。但是,我永遠銘記壽光北部渤海灣畔那撫育我成長的鹽場和鹽工,不管多么繁忙,每年必須回去看看。斗轉星移,鹽場已經今非昔比,早已機械化電氣化了,老八隊的大屋早已不見,鹽工們已經住上了樓房,生產生活條件大為改善。

我愛大海,愛它那波濤洶涌的氣勢;我愛鹽場,愛它那無邊無際的胸懷;我愛鹽工,愛他們永不停息的勞作。是那些淳樸的鹽工,給了我第一份工作,教會了我怎樣對待生命,怎樣對待生活,怎樣對待艱難和困苦。教會了我怎樣做人,怎樣干事,怎樣為官。生命里有幸做幾年鹽工,是一生的幸運。

有付出就會得到擁有,有執著就會收獲喜悅,有奉獻就會擁有力量,有真情就會找到相濡以沫,有夢想就會有不倦的追求。

曾經滄海難為水,除卻巫山不是云。

長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。(陳光)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容