“全科老師”“筆友”“人生導師”“朋友”“知心人”……學生們給這群00后支教老師打上了標簽。他們熬夜備課的星光,在孩子們的眼睛里亮起來了。

“新老師”成為靈丘“最特別的當地人”(靈丘縣新聞中心供圖)

2024年9月,山西大同市靈丘縣落水河鄉中學迎來了一群“新老師”,哈爾濱工業大學和中央財經大學的研究生支教團(簡稱“研支團”)的9名00后研支團成員接過接力棒,跨越千山萬水,帶著對鄉村教育的熱情和理想,來到黃土高原太行山深處的一所鄉村中學,成為靈丘“最特別的當地人”。

初入鄉村,理想撞進現實

“語言溝通”和“教學落差”,是研支團成員的第一反應。

“與家長溝通時,經常一頭霧水,只能尷尬地微笑點頭。”楊海逸初到落水河中學,帶初一年級3個班的道德與法治,兼任初一(4)班副班主任,滿懷熱情的她,卻遇到了語言挑戰。經常與家長溝通了解學生情況,語言不通帶來了很多困擾。靈丘方言說快了,根本聽不懂。

為了越過“語言關”,楊海逸主動向當地老師請教,學習常用方言詞匯和表達方式。課余時間,主動和學生聊天,在輕松愉快的氛圍中鍛煉“方言聽力”。學生們也很熱心,知道老師聽不懂,會主動放慢語速,必要時還用普通話再解釋一遍。

漸漸地,楊海逸能聽懂常用方言,順暢自如地與家長溝通學生情況,家校合力共同助力學生成長。

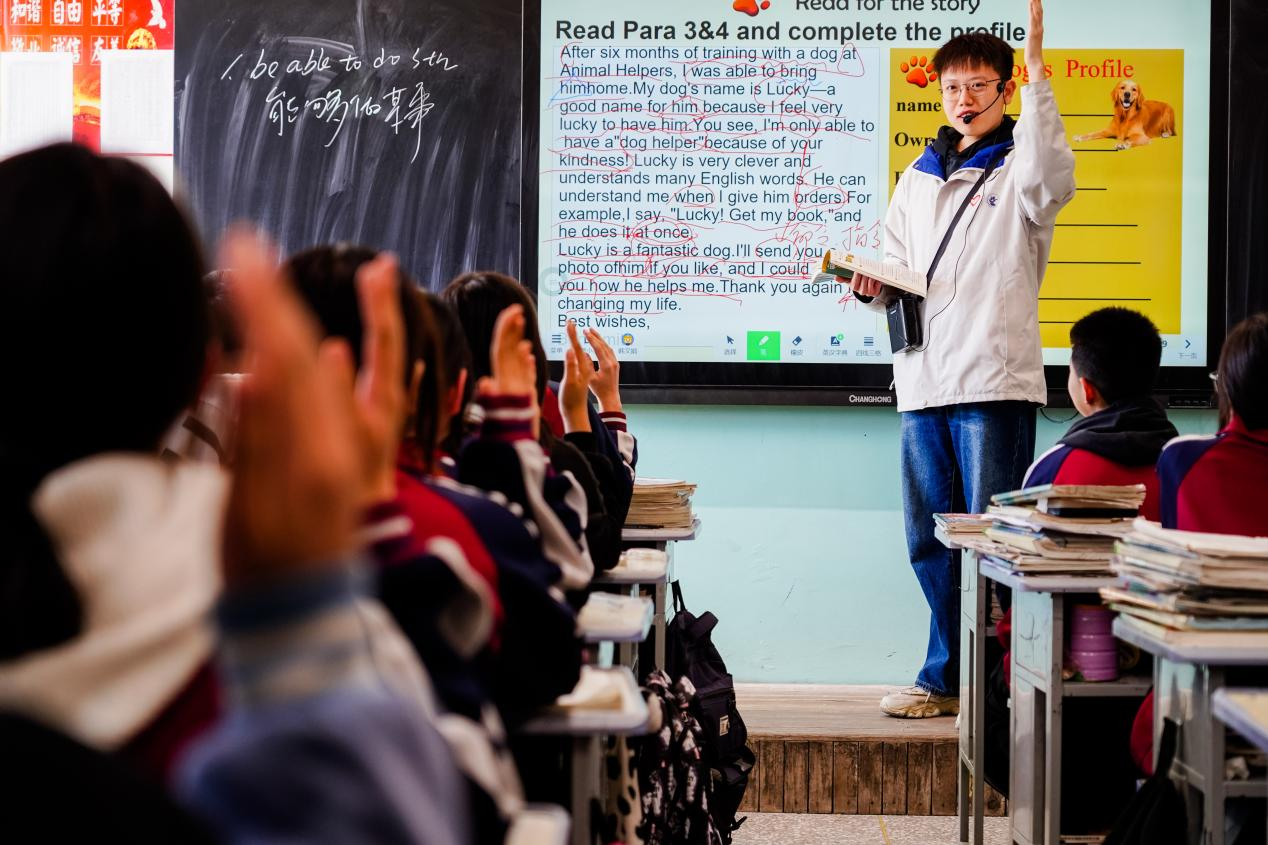

初二英語老師朱浩,在一節英語早讀課,初次與學生見面,迎來一雙雙渴望卻又迷茫疏離的眼睛。他很快發現,學生的英語基礎薄弱,甚至連音標都不曾了解。原先準備的教學內容,顯得過于復雜,只能不斷簡化。“有的孩子也在課下悄悄走到我身邊,囁嚅自己聽不太懂。”現實與心理的落差,讓朱浩一度陷入了迷茫和自責。

于是,朱浩重新審視教學方式,放慢節奏,用更貼近學生的方式,用他們熟悉的場景和故事講解知識。漸漸地,學生的眼神不再迷茫,多了一份自信和期待。開始躍躍欲試,主動提問,積極參與討論。進步雖然不大,但一雙雙清澈樸實的眼睛,讓朱浩看到了希望。

哈爾濱工業大學研支團也面臨類似困難,班級里學生基礎不同,“低基礎”和“高階水平”都有,教學方法效果有限,學生互動不足。

研支團集思廣益,探索使用動態分層教學法。根據學生基礎情況劃分小組,設計差異化任務,定期通過小考、提問等檢驗教學效果;以目標為導向設置課程,以中考大綱為框架,拆分知識點一一講解,分模塊總結整理。利用課前提問、模擬考試等方式檢驗學生掌握情況,及時進行正向反饋,如口頭表揚、文具獎勵等,激發學生學習動力,調整教學進度。

走近學生,傳遞有溫度的知識

政治作為中考開卷科目,常被學生忽視。帶初二政治的師芊亦為了讓學生喜歡這門課,增強學習積極性,特意在課堂上選用大量生動有趣、貼近學生生活的案例。比如,借助春晚《秧 bot》、熱播劇《狂飆》等,巧妙地結合知識點和學生注意力。課后,她還給基礎薄弱的學生“加餐”,進行一對一或一對多輔導,細心地幫他們理解和掌握知識點。

“這樣的效果非常顯著,滿分75分的政治,學生的最低分已從分位數提到了20分以上。”師芊亦倍感欣慰地說。

在學生的作業本上,師芊亦收到一條留言“因為兩個老師,愛上一個科目——政治”。她高興地說:“無論是當時還是現在,看到這句話都是同樣的幸福與熱淚盈眶,很榮幸能成為她筆下這兩個老師之一,我想,興趣確實是最好的老師呀。”

李蕓萱教初一地理,針對班里基礎不同的學生,靈活調整教學任務和要求。她分類施教,基礎好的學生注重拔高培優和開闊視野。基礎薄弱的學生,側重培養個人學習習慣、樹立自信心,幫助挖掘學生的閃光點,培養他們的學習自主性和自驅力。

初三政治老師趙銘卉根據鄉村學生實際情況,把書本知識與鄉村生活緊密結合,語言通俗易懂,如用鄰里互助來體現“友善”,用“村里選舉”類比“人民代表大會制度”,幫助學生理解復雜的概念。她設計了豐富多樣的師生互動環節,獎勵優秀學生,調動學生的積極性。

趙銘卉還以大姐姐的身份與學生談心,分享自己的學習和成長經歷,在學生心中種下“學習改變命運”的種子。課堂上,主動融入本地豐富的文化資源,結合山西的太行精神講解 “民族精神”,增強學生的文化認同感和學習興趣。

漸漸地,趙銘卉發現學生的學習興趣和課堂參與度有了顯著提高,知識點理解也更深入。她感慨,“作為一名鄉村教師,我深知教育是一項需要耐心和愛心的工作,只有根據學生實際情況,不斷調整教學方法,才能真正做到因材施教,幫助他們成長。”

中央財經大學研支團靈丘分團為學校引進了“財菁一課·應急普及”系列課程(靈丘縣新聞中心供圖)

考慮到鄉村地區急救資源匱乏,學生的自救互救能力關乎生命安全,中央財經大學研支團靈丘分團為學校引進了“財菁一課·應急普及”系列課程。在“沉浸式、立體式、場景式、互動式”的課堂中,研支團結合現場操作、實際演練、小組競答等多種教學方式,幫助學生掌握急救技巧,提升救助能力。“財菁一課”內容,還涵蓋 “愛國愛黨·思想引航”“小馬財經·財商啟蒙” 等多個板塊,計劃進一步在靈丘縣推廣。

“新老師”為學校帶來新活力(靈丘縣新聞中心供圖)

哈爾濱工業大學研支團也積極行動,學校帶來了新活力。研支團舉辦 “校園吉尼斯” 挑戰賽,精心設置學習、體育、藝術等多個領域的挑戰項目,鼓勵學生挑戰自我,突破極限,在競爭中體驗拼搏的樂趣,培養他們的競爭意識和團隊合作精神。開展 “我的奮斗故事” 主題演講比賽,為學生搭建一個分享故事和經歷的平臺,傳遞積極向上的正能量,營造濃厚的勵志校園氛圍。還為學校引進優質在線學習平臺,開設 “心理加油站”,助力學生健康快樂成長。

作為一名初二地理老師,趙穎一個人帶7個班,每周有16-18節課,還有課外輔導。她的班級多、學生情況復雜,采用分層備課、動態調整教學節奏等方式,引導學生不斷成長進步。在期中考試中,地理學科年級成績及格率從28%大幅提升至61%,優秀學生從15人增到79人。“每當同學們課下找我補全筆記、訂正練習以及疑難問詢,我都真切感受到‘知識賦能鄉村’的力量。站穩講臺,托舉未來,正是支教最動人的意義。”

用一場相遇,種下希望的種子

朱浩曾經是一個性格內向的學生,在老師的關懷引導下逐漸變得開朗自信。如今,他將這份溫暖傳遞下去,用耐心與愛心關注那些躲在角落里的學生,喚醒他們內心的勇氣和自信。在他的影響下,學生們的眼神中不再只有迷茫和無助,取而代之的是自信和對未來的期待,開始主動提問、積極參與課堂討論,學習態度發生了翻天覆地的變化。

楊海逸所帶班級的學生家庭情況大多比較復雜,青春期的孩子們內心敏感脆弱,缺乏安全感和自信心,容易情緒化。她總是鼓勵夸獎學生,哪怕是很小的進步。“每個孩子都有閃光點,我的責任是幫助他們發現自己的優點,樹立自信心。”

一個學期后,讓楊海逸欣慰的是,“他們逐漸看到了自己的閃光點。”

她喜歡和學生談心,尤其是性格內向、家庭困難的學生,在宿舍外空地上、在操場上、在教室里……談到未來時,他們眼里一下就沒了光。“我即便自己能學,我的家庭可能也不能支持我讀下去。”楊海逸聽到這,愣了很久。“這不就是支教的意義嗎?用這一場相遇,讓彼此都看到不一樣的世界”。

上課時,楊海逸會格外關注這些孩子,鼓勵他們積極發言,課后耐心陪伴,講解習題。她還分享自己的成長故事。期末考試后,用自己的壓歲錢設立了一個小小的獎學金,真誠地鼓勵著每一個學生。

漸漸地,孩子們也用自己的方式表達對楊海逸的喜歡。“拿出珍藏的糖果和我分享,主動找我要一些額外的習題來鞏固知識,以及用每一場考試中的優異成績。”

趙銘卉班上有個學生父母雙亡,從小在福利院長大,他性格特別內向,平時幾乎不和別人交流,特別膽怯,學習基礎很薄弱。“我不會對他學習上有特別高的要求,更在乎他的心理健康,課堂上也經常以開玩笑的方式叫他回答問題。一方面,提供機會讓他鍛煉膽量,能大膽地和別人說話。另外,也想借提問的機會,讓他知道有任何困難,都可以來找我”。

研支團9名00后支教老師的到來,學校更有活力了(靈丘縣新聞中心供圖)

“他們年輕,有朝氣、有想法、敢擔當、能吃苦、肯奮斗,用自己的努力踐行青春的誓言。”研支團9名00后支教老師的到來,白占權老師發現學校更有活力了。

白老師從支教老師身上感受到,“教育的本質在潤心。他們也許并不嚴格,但讓學生感受到真誠,發自內心愿意和他們親近,愿意接受幫助。”

“支教老師向學生傳授知識,分享學習經驗,但更多的是以他們的經歷為學生打開一扇窗,通往大城市和名校,啟發鄉村孩子走出靈丘,走出山西,給學生的未來提供更多可能性。”白老師說,“2015年中央財經大學第一屆研支團來我校支教,127班臧啟龍、苗玉博,來自鄉村,家境一般,在馬雅璇、李翔等支教老師的幫助下,他們樹立遠大志向,勤奮刻苦,努力追逐夢想,考上了中國石油大學和華北電力大學。”

校長王志軍說,研支團支教老師為學校補充了教師,尤其是結構性缺編學科師資,能夠創新教學方法,為學校教育技術發展提供支持,還有助于提升鄉村本土教師信息技術使用能力,為鄉村學生打開視野,樹立遠大理想,幫助學校組織文化活動,激活校園文化基因,更好地促進文化傳承與學生發展。(楊盤興 馬明清)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容