央廣網(wǎng)太原4月11日消息(記者張潔)在博物院里讀書(shū),是一種怎樣的體驗(yàn)?4月18日,《“晉國(guó)垂棘”—中華古籍里的山西先賢》將在山西博物院青銅分館二樓臨展廳開(kāi)展。觀眾可以從展覽豐富的古籍中,讀到那些早已烙印在腦海中的名篇佳句,開(kāi)眼看世界的思潮在古籍上奔涌所帶來(lái)的震撼。

一次千載難逢的閱讀

在4月23日世界讀書(shū)日到來(lái)之際,山西博物院也亮出“家底”,從館藏的十二萬(wàn)余冊(cè)圖書(shū)中,精心遴選50余部、近500冊(cè)院藏古籍善本進(jìn)行展出。此次展覽,也是山西博物院在古籍展覽方向上的首次嘗試。

據(jù)山西博物院古籍保護(hù)部賈少敏向記者介紹,展覽分為“晉風(fēng)淳遠(yuǎn)”“盛世繁星”“千年流韻”“山右新風(fēng)”四個(gè)單元。“希望觀眾在欣賞古籍版式之美的同時(shí),探索古籍背后的思想精髓,感受山西文化的深厚底蘊(yùn)。”賈少敏說(shuō)。

歷經(jīng)百年歲月又被千挑萬(wàn)選放入展柜的古籍,到底有哪些與眾不同之處?

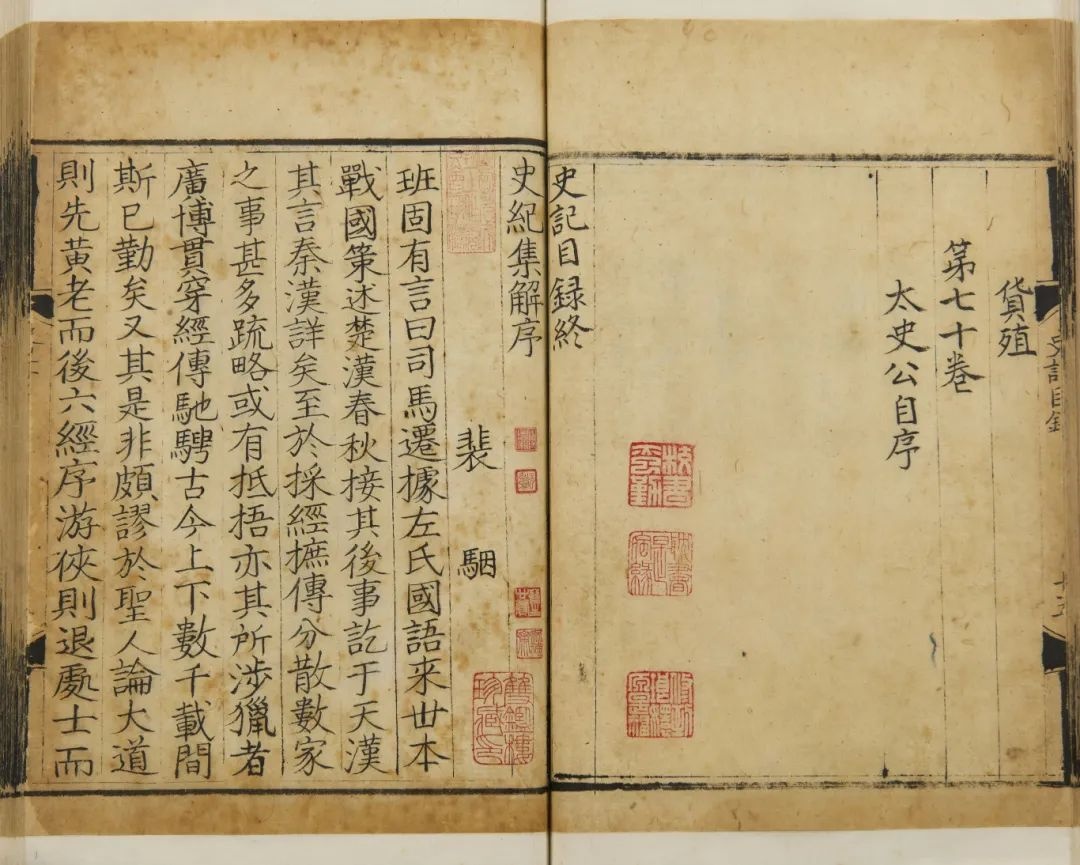

據(jù)悉,“晉國(guó)垂棘”展出的50余部古籍中,善本占比達(dá)五分之一。涵蓋宋元明清等重要刻本,極具學(xué)術(shù)價(jià)值。其中,傅增湘題跋的明影抄宋紹興淮南路轉(zhuǎn)運(yùn)司刻本《史記集解》已入選國(guó)家珍貴古籍名錄。

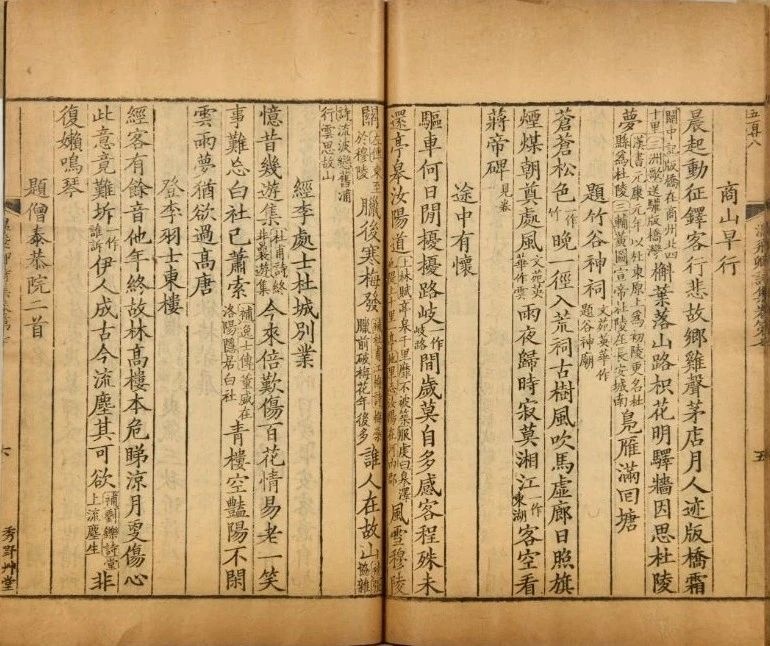

展品:溫飛卿詩(shī)集九卷(央廣網(wǎng)發(fā) 山西博物院供圖)

通過(guò)展覽閱讀古籍,是觀眾與歷史的對(duì)話——第一單元“晉風(fēng)淳遠(yuǎn)”,可以從《荀子·勸學(xué)篇》中重溫“青,取之于藍(lán),而青于藍(lán);冰,水為之,而寒于水”;第二單元“盛世繁星”,與王勃《滕王閣序》相遇,定能脫口而出“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長(zhǎng)天一色”;第三單元“千年流韻”,依托《三國(guó)演義》羅貫中絕妙的文筆,關(guān)云長(zhǎng)單刀赴會(huì)的場(chǎng)景仿若就在眼前……..

閱讀古籍,除了熟悉的詩(shī)句,還有不曾想到的“驚喜”。在第四單元“山右新風(fēng)”里,觀眾能看到中國(guó)近代開(kāi)眼看世界的先驅(qū)之一,山西人徐繼畬撰寫的《瀛環(huán)志略》,書(shū)中出現(xiàn)了“地球”二字以及世界地圖。親眼看到古籍中的“世界”,定會(huì)讓人怦然心動(dòng)。

一場(chǎng)精心準(zhǔn)備的邂逅

為了這場(chǎng)與古籍的浪漫邂逅,文保工作者不僅使用了很多科技手段,還花費(fèi)了不少“小心思”,幫助觀眾更直觀地感受古籍的魅力。

古籍善本作為紙質(zhì)文物,相較于青銅器、陶瓷等材質(zhì)更加脆弱。為了古籍的“健康”,此次布展工作精細(xì)而嚴(yán)格。由于古籍對(duì)溫濕度極為敏感,展柜特別設(shè)定為恒溫恒濕,防止霉菌、蟲(chóng)害對(duì)古籍的侵蝕。同時(shí),為避免長(zhǎng)期直射光加速紙張老化,展廳采用低照度冷光源。

博物院工作人員在對(duì)古籍進(jìn)行包裝出庫(kù)(央廣網(wǎng)發(fā) 山西博物院供圖)

此外,策展團(tuán)隊(duì)對(duì)展陳材料的安全性也進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān),所有與古籍接觸的材質(zhì)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選,確保不會(huì)釋放有害物質(zhì),以防止對(duì)古籍造成二次損害。據(jù)賈少敏介紹:“從出庫(kù)、運(yùn)輸、布展,到展出、閉展、入庫(kù),每一步都有嚴(yán)格的操作流程,確保古籍在展覽期間的安全。”

讓古籍有好的參展?fàn)顟B(tài),也要讓觀眾有好的觀展體驗(yàn)。

博物院工作人員備展(央廣網(wǎng)發(fā) 山西博物院供圖)

為了“晉國(guó)垂棘”展覽“好懂”又“好看”,策展團(tuán)隊(duì)專門在展覽中設(shè)置古籍知識(shí)科普區(qū),介紹古籍的裝幀、刻印方式等基本知識(shí)。同時(shí),為避免展覽內(nèi)容對(duì)于普通觀眾來(lái)說(shuō)過(guò)于生僻,展陳策劃時(shí)選擇了荀子、李悝、王勃、司馬光等大家耳熟能詳?shù)臍v史人物,并精選了《勸學(xué)篇》《滕王閣序》等膾炙人口的經(jīng)典篇章,讓觀眾不僅能看懂還能有共鳴。

一種讀懂山西的方式

五千年文明看山西,三晉大地自古便是文化與思想交織的中心。而古籍作為思想與文化最好的載體之一,無(wú)疑成為觀眾讀懂山西的“字典”。

據(jù)悉,《“晉國(guó)垂棘”—中華古籍里的山西先賢》展覽聚焦于山西歷代在文學(xué)、思想等領(lǐng)域做出卓越貢獻(xiàn)的代表性先賢。展覽以時(shí)代為經(jīng)緯,古籍為依托,先賢成就為核心,全面展現(xiàn)山西文化的歷史傳承。展品涵蓋了中國(guó)古代現(xiàn)存最早的詞義解釋專著《爾雅》、第一部編年體通史《資治通鑒》、第一部斷代典制體史籍《唐會(huì)要》、第一部長(zhǎng)篇?dú)v史演義章回小說(shuō)《三國(guó)演義》等重要典籍,充分展現(xiàn)山西文化在中國(guó)文學(xué)發(fā)展史上的關(guān)鍵地位。

展品:史記一百三十卷(央廣網(wǎng)發(fā) 山西博物院供圖)

觀展猶如觀歷史,行走間就能觸碰古代山西文化的思想脈絡(luò)。但為了更好地讀懂山西,觀眾也需要做些“功課”。賈少敏說(shuō):“為了更好地欣賞展覽,觀眾可以提前了解山西先賢,如荀子、李悝、王勃的生平和代表作。其次了解一下古籍的裝幀方式、版本體系等知識(shí),這樣在觀展時(shí)就能更快理解展品的特點(diǎn)。當(dāng)然,展覽現(xiàn)場(chǎng)還有專業(yè)講解、科普區(qū)域、多媒體互動(dòng)等方式幫助觀眾更輕松地理解古籍展品。歡迎大家來(lái)現(xiàn)場(chǎng)親身感受!”

長(zhǎng)按二維碼

長(zhǎng)按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容