央廣網黃山8月25日消息(記者 周然 見習記者 劉浩)今年暑假,安徽齊云山的空中,一場場無人機表演點亮了夜幕,齊云山的文化“飛”上了天空。視頻很快在社交媒體傳播開來,吸引了越來越多網友的關注與造訪。

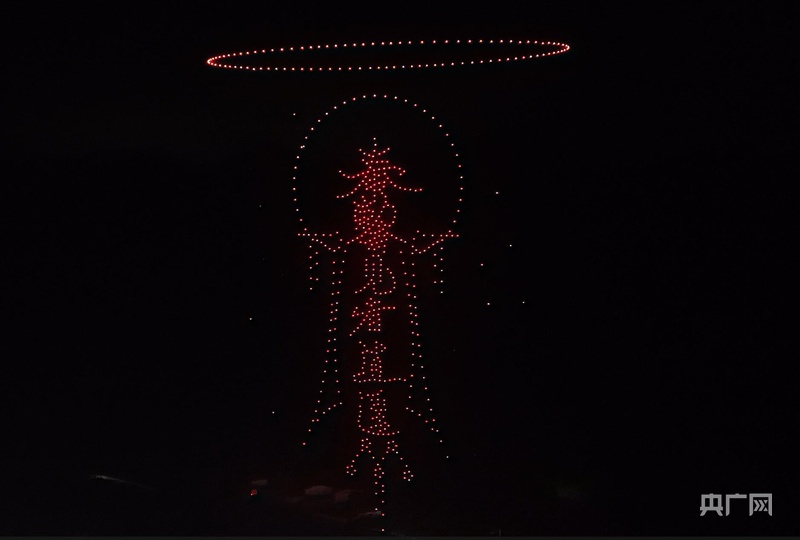

白岳無人機秀(央廣網發 齊云山景區供圖)

比鄰黃山的“尷尬”

齊云山距離黃山直線僅約30公里,車程40分鐘左右,長期以來卻處在“既生瑜,何生亮”的尷尬中。大多數游客慕黃山之名而來,登臨之后便很少再將齊云山納入行程。在很多旅游博主看來,一次旅行中連登兩座山的游客,少之又少。

正因如此,作為黃山近鄰,齊云山的旅游市場曾長期低迷。要想“破圈”,跳出山岳觀光的老路,就必須另辟蹊徑。

文旅融合,先從“文”開始破題。

齊云山的文化底蘊,與黃山迥然不同。它位于安徽省黃山市休寧縣,古稱“白岳”,歷史上曾與黃山并稱“黃白”。若在今日說齊云山與黃山組“CP”,或有蹭流量之嫌;但在明代,尤其是嘉靖年間,反倒是黃山“蹭”了齊云山的熱度。

嘉靖十九年(1540年),皇帝在齊云山敕建玄天太素宮,并下令“免征本山香錢”用于修繕宮觀。有了皇家背書,齊云山一躍成為江南地區的皇家道場,聲名鵲起,直追武當。至今,它仍與武當山、龍虎山、青城山并稱中國四大道教名山。

齊云山上的古建(央廣網發 齊云山景區供圖)

后來,旅行家徐霞客兩次游歷齊云山,寫下《游白岳山日記》;清乾隆帝亦曾御題“天下無雙勝境,江南第一名山”。在明清兩代,齊云山已躋身第一梯隊的名山之列,游人如織。山上至今留存的諸如“天開神秀”等300多處摩崖石刻,便是當年盛況的見證。

然而近代以來,齊云山的知名度有所下降。改革開放后,中國旅游從黃山拉開大幕,齊云山退居為“黃山配角”。2010年之前,齊云山年游客量徘徊在20萬人次左右。

重塑齊云山新IP

轉機源自于齊云山運營主體的變更。隨著祥源齊云山生態文化旅游度假區的建立,索道、齊云小鎮、酒店群、橫江竹筏等基礎設施陸續建成,齊云山逐漸從單一觀光型景區,轉型為集觀光、度假、康養于一體的綜合旅游目的地。

齊云山下橫江舞金龍(央廣網發 齊云山景區供圖)

2024年春節,齊云山下的橫江江面,出現一條由竹筏串聯而成的“金色巨龍”,穿行于明代古橋登封橋下,水影交融,場面恢弘。相關視頻被游客上傳網絡,迅速成為熱點。

此外,齊云山還引入了打鐵花、抖火壺、燒火塔等火系文旅項目。這些項目并非主打亮點,而是作為夜間娛樂的補充,為靜謐的山水注入動態活力。(參見此前央廣網報道:火系文旅項目帶“火”消費)

祥源齊云山生態文化旅游度假區董事長梅嶺表示,皖南山水以青綠靜謐為基調,而文旅傳播需要絢爛的場景。火系項目正好彌補了這一缺口,成為吸引游客夜間停留的閃光點。

梅嶺告訴記者,新的文化場景構建則緊扣“傳統與現代交融”。橫江舞金龍時,龍身光影與江水倒影形成虛實交織的視覺沉浸;齊云打鐵花中,高溫鐵花與夜空碰撞的瞬間,配合“非遺傳承人解說”構建聽覺+視覺的雙重沖擊;白岳無人機秀更以科技為筆,將“敕令逍遙”的道家箴言、“天開神秀”的書法輪廓轉化為夜空中流動的光影敘事。這些場景通過“非遺技藝+現代科技”的融合,讓山岳文化擁有了可感知的沉浸表達。

讓逍遙文化“活”起來

在山上,梅嶺團隊以“仙、俠、隱、仕”為主題,開發出“復古游齊云”沉浸式體驗項目——“仙”源自道教名山的文化底色,“俠”與“隱”取材于以徐霞客為代表的游俠文化,“仕”則依托休寧縣歷史上出了十九位狀元的人文積淀。

復古游齊云(央廣網發 齊云山景區供圖)

自2019年推出以來,“復古游齊云”不斷優化升級。NPC的表演從生澀到嫻熟,互動設計也越來越有趣。這一項目巧妙串聯起齊云山的古今故事與文化景點,讓靜態遺產變成了可參與、可體驗的動態場景。

在“仙俠隱仕”為內核的理念的指引下,齊云山景區旨在游客在旅途中得到身心徹底放松。他們通過沉浸式場景重構,將摩崖石刻、道系生活等元素轉化為劇情任務,使游客從“看景”的旁觀者轉變為“入戲”的參與者,從而延長停留時間,實現了“游山更住山”的消費深化。

常年云霧繚繞、環境寧靜閑適,低調而神秘的齊云山,正以它的獨有魅力成為越來越多都市人逃離喧囂、親近自然與歷史文化的理想之地。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容