央廣網(wǎng)黃山7月24日消息(記者 周然 見(jiàn)習(xí)記者 劉浩)近日,巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館館長(zhǎng)洪玉芳在整理館藏文獻(xiàn)時(shí),新發(fā)現(xiàn)一封新四軍政治部主任袁國(guó)平于抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間寫給哥哥袁醉如的書(shū)信。

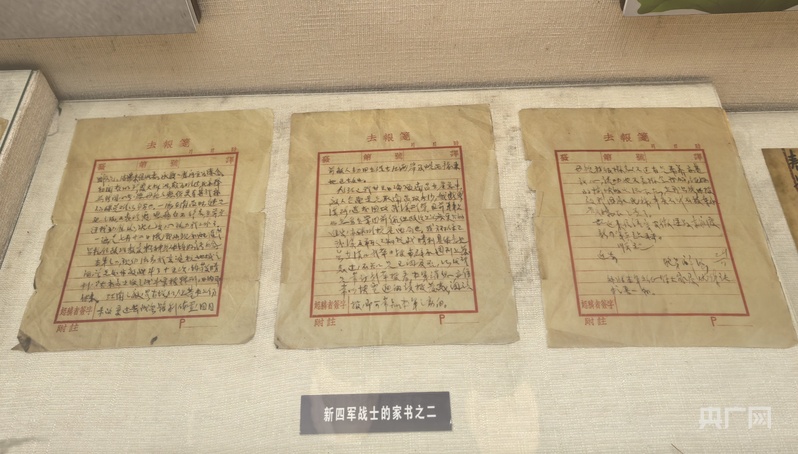

這封信寫于1938年7月29日。此前央廣網(wǎng)記者在該館“新四軍戰(zhàn)士家書(shū)”展柜中發(fā)現(xiàn)并報(bào)道了袁國(guó)平寫于1938年5月30日的一封家書(shū)。

在黃山市徽州區(qū)巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館門前,矗立著袁國(guó)平(左一)葉挺等人雕像(央廣網(wǎng)發(fā) 洪玉芳供圖)

洪玉芳介紹,在得知館中藏有袁國(guó)平家書(shū)后,他們立即對(duì)展柜中的其余書(shū)信進(jìn)行了仔細(xì)梳理,從而發(fā)現(xiàn)了這封1938年7月29日袁國(guó)平寫給哥哥袁醉如的信。

袁國(guó)平(1906年5月26日—1941年1月15日),原名袁幻成,字醉涵,曾擔(dān)任紅三軍團(tuán)政治部主任兼第八軍政治委員、紅軍總政治部副主任等重要職務(wù)。

巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館位于安徽省黃山市徽州區(qū),曾是新四軍軍部機(jī)關(guān)重要駐地。

此次新發(fā)現(xiàn)的信件與早前報(bào)道的書(shū)信形成呼應(yīng),共同見(jiàn)證了新四軍高級(jí)將領(lǐng)在民族存亡關(guān)頭的家國(guó)情懷。(關(guān)于袁國(guó)平的詳細(xì)生平和新四軍軍部移駐巖寺的歷史,可參見(jiàn)央廣網(wǎng)7月11日的報(bào)道:銘記歷史 緬懷先烈|一封家書(shū)照亮新四軍英魂)

巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館發(fā)現(xiàn)的袁國(guó)平家書(shū)(央廣網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 劉浩 攝)

書(shū)信原文:

致袁醉如信

(1938年7月29日)

醉如兄:

洛陽(yáng)來(lái)信收悉。承殷殷慰問(wèn),至為感念。初聞?wù)苊鳌⒄湎钾舱塾崳H為難過(guò),后亦釋然,所關(guān)心者,恐母親之悲傷更有甚于我們,殊覺(jué)難以自安也。一涵在南昌時(shí),繼兄死之后,又喪珍霞,悲痛自不待言,至前方經(jīng)我勸慰后,現(xiàn)已安心致力于工作了。

一涵是七月廿二日抵我處,現(xiàn)分配隨營(yíng)學(xué)校任政治教官,精神身體均好,請(qǐng)勿念。

本軍主力,現(xiàn)仍活動(dòng)于京滬杭地域之間,曾先后與敵戰(zhàn)斗了十五次,均獲勝利。另有本部出版之戰(zhàn)斗匯報(bào)特刊,日內(nèi)即付來(lái)。江南之?dāng)陈杂性黾樱旧先晕锤淖冞^(guò)去戰(zhàn)略箝制布置,因目前敵人主力用在沿長(zhǎng)江兩岸及皖西、豫東地區(qū)故也。

九江已于廿五日淪陷,南昌在危急中,敵人企圖是先取南昌攻長(zhǎng)沙,截?cái)嗷洕h路,造成圍攻武漢形勢(shì)。目前軍事上的急務(wù)在鞏固前線,但政治上如無(wú)更大的進(jìn)步,亦殊難挽危回局也。我方對(duì)保衛(wèi)武漢及爭(zhēng)取三期抗戰(zhàn)勝利具體意見(jiàn)曾在漢口《新華日?qǐng)?bào)》與《群眾》周刊上發(fā)表過(guò),不知兄已閱及否,以后望兄常訂新華報(bào)看,本軍消息,亦經(jīng)常以快電通訊該報(bào)發(fā)表,閱該報(bào),即可常知本軍之動(dòng)向。

本軍在戰(zhàn)況變動(dòng)條件下,亦將堅(jiān)持在敵后行動(dòng),將來(lái)蘇浙皖贛這一廣大地域均為我們活動(dòng)之場(chǎng)所,目前后方在皖南,主力在宣城、蕪湖以東及浙戇路以北。如果萬(wàn)一南昌不保,則將來(lái)我們勢(shì)必為敵隔斷,通訊就不容易了。

保衛(wèi)武漢成為目前極迫切的任務(wù),不過(guò)武漢之得失還不能最后決定中日戰(zhàn)爭(zhēng)之最后勝負(fù)。倘政府銳易〔意〕革新,前途尚有勝利希望也。

西線戰(zhàn)事尚不緊張,估計(jì)隴海西段尚可相安于一時(shí),如將來(lái)戰(zhàn)局繼續(xù)變化時(shí)吾兄行止如何,仍盼很快復(fù)我一信,據(jù)弟意,如僅為斗升之計(jì),則不如南歸,以便就近料理家事也。

本軍在江南環(huán)境甚好,群眾熱忱擁護(hù),發(fā)展前途甚大,一切請(qǐng)勿釋念!

國(guó)事如此,愿以最后一滴血貢獻(xiàn)于國(guó)家民族,家事更不能不仰仗吾兄獨(dú)立支持,知我如兄,當(dāng)不見(jiàn)責(zé)也。

振鵬宜令勤加攻讀,并以學(xué)理科為宜,因今日與將來(lái)之中國(guó),都是急需科學(xué)人材也,同時(shí)要敦囑他保養(yǎng)身體,培養(yǎng)品格,勿沾社會(huì)惡習(xí),婚姻應(yīng)由自主,并不應(yīng)早婚。

母親我很掛念,不過(guò)有兄奉養(yǎng)亦甚放心,請(qǐng)勸她不要掛念我們,很好的愉快的生活下去,在我只能報(bào)效于國(guó)家民族,事實(shí)不能不放棄承歡膝下之責(zé)了。

最近來(lái)信請(qǐng)寄安徽涇縣章家渡新四軍兵站轉(zhuǎn)。

順祝

近安

胞弟 醉涵

29/7

外附本軍出征將士家屬優(yōu)待請(qǐng)求書(shū)一份。

巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館(央廣網(wǎng)發(fā) 洪玉芳供圖)

“愿以最后一滴血貢獻(xiàn)于國(guó)家民族”

“明哲是我伯父袁醉如的兒子,珍霞是我的二姐。”今年86歲的袁國(guó)平之子袁振威通過(guò)微信向洪玉芳介紹了信件中的人物。他說(shuō),明哲和珍霞在抗戰(zhàn)期間,均因病無(wú)治而亡。

信后半部分提及的振鵬為袁醉如的兒子,也就是袁國(guó)平的侄子。

洪玉芳告訴記者,這封家書(shū)是飽含了袁國(guó)平的家國(guó)大義:一方面映照出革命者“向死而生”的堅(jiān)毅,他以理性分析驅(qū)散“亡國(guó)論”,以殉道精神直面骨肉凋零;另一方面記錄了破碎家庭的溫情,對(duì)妻子的安慰,對(duì)母親的掛念、對(duì)侄子前程的關(guān)心。

“‘愿以最后一滴血貢獻(xiàn)于國(guó)家民族’——這不僅是袁國(guó)平家書(shū)中的錚錚誓言,更是他以身殉國(guó)的生命絕響!” 洪玉芳說(shuō),這份捐軀國(guó)難的信念,袁國(guó)平曾多次以最決絕的方式宣示:“如果我們有100發(fā)子彈,要用99發(fā)射向敵人,最后一發(fā)留給自己,決不當(dāng)俘虜!”

歷史,殘酷地印證了他的誓言。 身負(fù)重傷之際,為了不拖累戰(zhàn)友,袁國(guó)平將最后一顆子彈留給了自己。

洪玉芳感喟道:“重讀這些浸染烽火的家書(shū),觸摸那穿透紙背的誓言,我們仿佛直面一位革命者以生命熔鑄的赤誠(chéng),那舍身為國(guó)、向死而生的精神風(fēng)范,在歷史的塵埃中,依然震撼人心。”

記者在巖寺新四軍軍部舊址紀(jì)念館翻拍的袁國(guó)平像(央廣網(wǎng)見(jiàn)習(xí)記者 劉浩 攝)

記者手記:

最初,我計(jì)劃沿用“一封家書(shū)照亮新四軍英魂(二)”作為本次報(bào)道的標(biāo)題,與7月10日的首篇報(bào)道形成系列呼應(yīng)。然而,當(dāng)讀到信中那句“國(guó)事如此,愿以最后一滴血貢獻(xiàn)于國(guó)家民族,家事更不能不仰仗吾兄獨(dú)立支持,知我如兄,當(dāng)不見(jiàn)責(zé)也”時(shí),心中深受震撼與感佩,遂將標(biāo)題更換為“愿以最后一滴血貢獻(xiàn)于國(guó)家民族”。

為了更深入地理解袁國(guó)平其人其志,我追溯了他更早的生命印記。查閱資料發(fā)現(xiàn),捐軀國(guó)難的信念,早已深深烙印在這位革命者的血脈之中。 早在1927年,年僅21歲的袁國(guó)平在投身革命之際,就曾給母親留下一封遺書(shū)。信中,他附上一張照片作為“死別之紀(jì)念”,并寫道:“此行也愿拼熱血頭顱,戰(zhàn)死沙場(chǎng)以博一快,他日兒若成仁取義,以此照為死別之紀(jì)念。”

從21歲“拼熱血頭顱”的誓言,到32歲“最后一滴血”的家書(shū),見(jiàn)證了一位中國(guó)共產(chǎn)黨人以身許國(guó)、至死不渝的生命刻度。

長(zhǎng)按二維碼

長(zhǎng)按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容