央廣網泰安11月21日消息(記者程立龍 通訊員柳萍)“岱宗夫如何?齊魯青未了。”千年前,杜甫筆下的泰山蒼翠連綿,是世人心中的生態盛景。可近代以來,戰亂與災荒輪番侵襲,這片曾經的綠土日漸凋零。新中國成立初期,泰山僅存殘林3000畝,森林覆蓋率不足2%,“青未了”淪為童山禿嶺。

泰山十八盤前后變化對比圖(央廣網記者 唐磊 制圖)

如今再登泰山,十八盤的景致早已換了人間。東側飛龍巖、西側翔鳳嶺,曾是崖壁如削的荒蕪之地,如今卻松柏蒼翠、綠意蓊郁。不少游客特意繞到翔鳳嶺的小路上,以飛龍巖為背景定格美景——照片里,十八盤山路似龍脊蜿蜒伸展,飛龍巖上的松柏生機勃勃,泰山的雄偉與靈秀在此完美交融。

“早些年飛龍巖上就幾棵小樹,拍出來的照片總少點靈氣。這幾十年樹多了,每一張照片都透著生機。”在十八盤為游客拍照近40年的攝影師老劉,親眼見證了這片山崖的綠色蛻變。而這蛻變的背后,是泰山護林人近30年的艱辛付出。

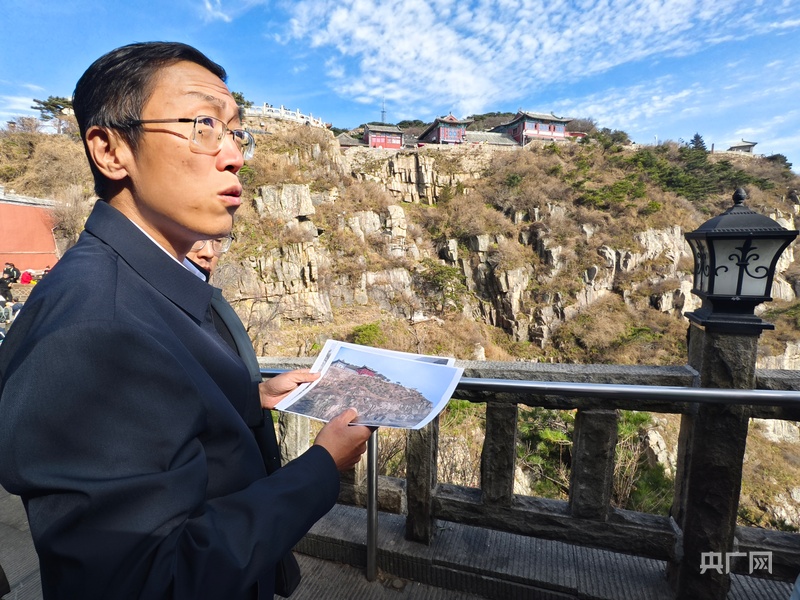

黃國強向記者介紹飛龍巖前后的變化(央廣網記者 程立龍 攝)

“冬天綁著繩子懸在懸崖上,一鎬一鎬深挖土坑,用毛石圍堰護住土壤,再從山腳下一桶桶挑水上山澆樹。”泰山林場南天門管理區負責人黃國強翻著老照片,向記者講述當年造林的不易。正是靠著這樣“懸在半空”的堅守,靠著深挖、客土、毛石圍堰等因地制宜的造林技術,1600畝懸崖峭壁終于實現植被恢復,15萬株鄉土松樹在此扎根,“長松入云漢”的古老盛景得以重現。

飛龍巖的蝶變,只是泰山生態修復的一個縮影。新中國成立后,黨和政府始終將泰山綠化放在重要位置,一場跨越數十載的“植綠戰役”就此打響。1955年開始,近萬名林業工人、農民、機關干部、學校師生背著工具、扛著樹苗,走進泰山深山。沒有機械化設備,他們就肩挑手提運樹苗、刨坑整地;沒有舒適住處,他們就住進簡陋石屋,飲山泉、沐風雨。短短數年,便超額完成綠化任務,在荒蕪的山嶺上播下綠色希望。1961年,郭沫若登臨泰山,目睹滿山新綠,揮筆寫下“人工方峻極,綠化到山椒”的詩句,贊嘆這“不可能完成的任務”。

如今,泰山山林面積已達18萬畝,森林覆蓋率飆升至94.8%,植被覆蓋率達95.6%,泰山林場也成為山東第一大國有林場。更令人欣喜的是,1.8萬余株古樹名木在此安然生長,成為生態保護的“活化石”——其中300年以上樹齡的有1821株,“秦松”“漢柏”“唐槐”“宋銀杏”等23株珍貴古樹,更是入選《世界遺產名錄》,向世界展示著泰山的生態底蘊。

“每棵古樹都有專屬‘身份證’,我們實行‘一樹一策’管護,24小時監測系統實時追蹤生長狀態,一旦出現異常,管護人員第一時間趕到現場處置。”泰山景區遺產保護部部長申衛星介紹。

兒童在泰山岱廟古樹下玩耍(央廣網記者 程立龍 攝)

為讓古樹基因永續傳承,2022年起,泰山景區啟動古樹名木種質資源庫建設,開展育苗工程,精心培育漢柏、唐槐等古樹后代,讓千年古樹的生機在新苗上延續。

櫻桃園管理區里,20世紀留存的石屋依舊矗立,默默訴說著當年造林人的堅守;桃花峪苗圃中,泰山花楸幼苗迎風舒展,長勢喜人;后石塢深處,參天古樹在管護人員的照料下,枝繁葉茂、愈發蒼勁……如今的泰山,不僅“綠起來”,更在朝著“美起來”的目標穩步邁進。

“未來,我們要讓泰山實現‘四季常綠、三季有花、層次分明、色彩豐富’。”展望前路,泰山景區黨工委書記孫磊充滿信心。

從“童山禿嶺”到“綠滿岱宗”,泰山用數十年時間書寫了生態修復的奇跡。在踐行“綠水青山就是金山銀山”的新征程上,作為我國首個世界文化與自然雙遺產的泰山,正以奮進的姿態續寫“齊魯青未了”的新篇章。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容