央廣網(wǎng)合肥10月5日消息(記者 鮑玉嬋 劉暢司晨)從“兩彈一星”的使命初心,到南遷合肥的二次創(chuàng)業(yè),再到引領(lǐng)世界的科技突破……中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)校史館記錄的不僅是一所大學(xué)的奮斗史,更是一代代科學(xué)家“科教報國”的初心與實踐。在這里,科學(xué)精神不再是概念,而是可觸摸、可感知的力量。

中國科大的誕生,源于一個時代的呼喚。上世紀50年代,為支撐“兩彈一星”事業(yè),錢學(xué)森、郭永懷等一批科學(xué)家倡議由中國科學(xué)院創(chuàng)辦一所新型大學(xué)。1958年,中國科大應(yīng)運而生,“科教報國”成為其最鮮亮的底色。

這份使命,也凝結(jié)在一枚沉甸甸的功勛獎?wù)律稀?/p>

1999年,國家授予23位科技專家“兩彈一星功勛獎?wù)隆保@其中,有11位都曾在中國科大執(zhí)教或工作。中國科大校史館內(nèi),著名科學(xué)家、革命烈士、中國科大化學(xué)物理系首任系主任郭永懷的獎?wù)掠葹檎滟F。

“這枚獎?wù)率枪缿逊蛉死钆逅栀浀模杉凕S金打造,是首枚捐贈出來的‘兩彈一星功勛獎?wù)隆!敝袊拼笮J佛^工作人員王茂華介紹。

郭永懷的“兩彈一星功勛獎?wù)隆睆?fù)刻品(央廣網(wǎng)記者 劉暢司晨 攝)

在校史館,這枚獎?wù)屡c許多泛黃的手稿、照片一起,無聲地述說著那個年代科學(xué)家“干驚天動地事,做隱姓埋名人”的奉獻與犧牲,也成為中國科大“紅專并進”精神最深刻的注腳。

中國科大的征程并非一帆風(fēng)順。

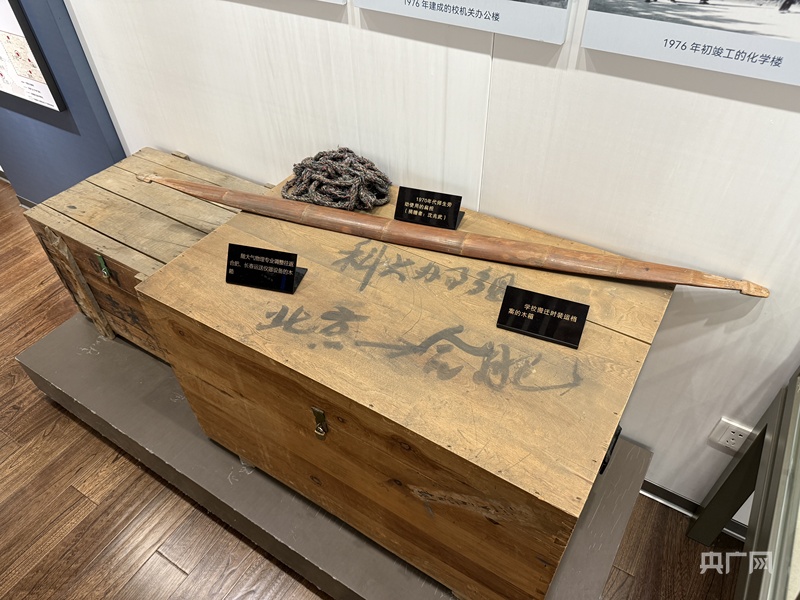

1970年初,中國科大幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)南遷至合肥,抵達合肥時,儀器設(shè)備仍損失了約2/3,教學(xué)、生活用房也不足。

南遷合肥時師生使用的運貨工具(央廣網(wǎng)記者 鮑玉嬋 攝)

展柜中兩塊陳舊的紅色磚塊,銘刻著“史上最牛燒磚工”的故事。“當時,為了能盡快恢復(fù)科研和教學(xué)工作,中國科大師生親手燒制了建造化學(xué)樓的紅磚,其中很多老師、學(xué)生如今已經(jīng)成長為教授甚至院士,所以我們也經(jīng)常戲稱這群燒磚工為‘史上最牛燒磚工’。”王茂華介紹。

1970年師生建造化學(xué)樓剩余的紅磚(央廣網(wǎng)記者 鮑玉嬋 攝)

正是憑著這種精神,來到合肥后,中國科大在改革開放的春天里迅速“二次崛起”,并以一系列“敢為人先”的創(chuàng)舉驚艷世人,校史館內(nèi)展示著這些重要時刻:創(chuàng)辦全國高校中第一所研究生院;開辦少年班等。

如果說中國科大校史的前半部寫滿了創(chuàng)業(yè)歷程,那么它的現(xiàn)代篇章則閃耀著前沿探索的智慧光芒。

近年來,中國科大憑借層出不窮的亮眼科技成果屢屢吸引世界目光,相關(guān)成果數(shù)次入選世界十大科技進展新聞、中國科學(xué)十大進展、國際重大進展等。實物展廳里,我國第一顆暗物質(zhì)粒子探測衛(wèi)星“悟空號”、我國第一顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”等中國科大人參與鑄造的“大國重器”模型依次排開。

我國第一顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”模型(央廣網(wǎng)記者 劉暢司晨 攝)

穿越校史館的長廊,仿佛完成一場時空對話。中國科大人的足跡印證著:科學(xué)精神不僅是實驗室里的嚴謹,更是融入血脈的家國情懷。這座場館,正以無聲的語言激勵新一代青年。

長按二維碼

長按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容