央廣網上海8月18日消息(記者鄭曉蔚 見習記者何智康 實習生李婷)在熱浪與蟬鳴交織的八月,2025上海書展為“愛書人”提供了一處精神消暑勝地。8月13日至19日,五湖四海的讀者、作家、出版人,懷著對文學的熱情崇敬,循著油墨香味涌進上海展覽中心,共同奔赴這場文化盛宴。

“我第一次來上海參加書展,是在12年前湖南首次受邀作為主賓省的時候。”從略顯拘謹的實習編輯,到如今熟稔參展細節的“老兵”,來自長沙的出版人王薇,職業記憶里刻滿與上海書展相伴的每一段歷程。

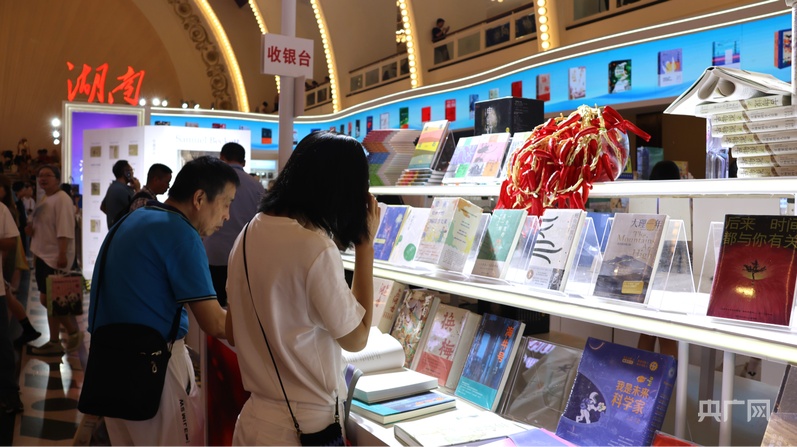

這是繼2013年之后,湖南時隔12年再次受邀以主賓省身份參展。在388平方米的展位里,湖南出版集團、中南傳媒攜旗下12家出版發行單位,帶來超4000種精品湘書、29場活動,為上海書展遞上一份帶著湖湘氣息的閱讀清單。

“無辣不成席”,湖南主賓省為上海書展添“湘味”

記者走進湖南主賓省展區,“湘味”元素隨處可見——火辣鮮亮的紅色貫穿展臺設計始終,紅辣椒形狀的亞克力裝飾與湘書“比鄰而居”,高約5米的岳麓書院藝術光影造型裝置立于展區中央,成為熱門打卡點位。

2025上海書展,湖南主賓省展區人頭攢動(央廣網見習記者 何智康 攝)

本屆上海書展,湖南依托三張文化名片,向讀者推薦三份書單:“悠久的歷史文化”書單100種,包括《王闿運全集》《古物說:文物里的古人日常》等;“厚重的革命文化”書單100種,包括《靠什么團結憑什么勝利》《忠誠:優秀共產黨人的故事》等;“活躍的現代文化”書單100種,包括《家山》《長安的荔枝》等。

湖南出版投資控股集團黨委書記、董事長賀礫輝在書展上發言:“要把湖南的‘辣味’與上海的‘鮮味’,調制成新時代的文化盛宴,奉獻給廣大讀者。”

在上海生活了十幾年的李濤,在湖南展區翻閱書籍、駐足良久。今年是他第一次走進上海書展。

“我愛讀湖湘的詩詞,從中能感受到熱烈與激情;我也讀王安憶的小說,感觸到的是海派的細膩。”李濤說,不同水土的文字,藏著不一樣的情致,上海書展為讀者提供了最方便快捷地接觸不同地域文化的平臺,而“逛書展”也將成為他每年的“必選項”。

讀者在湖南主賓省展區翻閱書籍(央廣網實習生 李婷 攝)

“湖南與上海都是紅色熱土——一個是偉人故里,一個是光榮之城;同時也都是出版重鎮——一個敢為人先,‘能吃辣椒會出書’;一個引領潮流,塑造了中國出版的現代品格。”中國圖書評論學會會長郭義強認為,“湘滬攜手”,不僅僅是兩個地域出版力量的聯合,更是兩種深厚文化根脈、兩種重要歷史角色、兩種鮮明出版特色的深情對話與強強聯合。

堅守十多年的湖南出版人,見證上海書展獨有的煙火氣

“湖南參展的出版社多,書籍的種類多,遇到的工作人員也像這天氣一樣熱情”,上海本地姑娘徐箏箏笑說。她介紹說,自己對湖湘文化非常感興趣,在岳麓書社工作人員伍偉林的推薦下,購買了一本《何以漢服:重新發現馬王堆漢墓服飾》。

伍偉林介紹,“這是馬王堆漢墓發掘五十年以來,系統解碼馬王堆漢墓服飾的作品,非常適合漢服愛好者閱讀。”作為連續十一年參加上海書展的出版人,伍偉林也通過參展了解國內外出版行業最新動態。“我記得2014年第一次來上海書展,僅看包裝設計方面,外版書就領先我們一大截……現在不一樣了,你看我們湖南展區的書,品種更豐富,裝幀也更精美了。”伍偉林指著展位大屏“湖南人能吃辣椒會出書”的字樣說道:“我們湖南人出書是認真的噻。”

湖南展區大屏呈現“湖南人能吃辣椒會出書”(央廣網實習生 李婷 攝)

“這是咱們的小墨香書系列,品種很多,最大的特點是翻閱書頁時,能聞到一股清香……”在湖南美術出版社展位,王薇向記者介紹“美術社”為本屆書展準備的特色書籍。2013年,湖南曾作為上海書展主賓省登場,她當時是以實習編輯的身份來到上海。

時隔12年,湖南再次成為上海書展主賓省,她也成長為一名經驗豐富的編務。看著展館內拄杖尋書的老者,推著童車尋覓繪本的年輕父母,三兩結對一路談笑的學生,王薇輕聲感慨:“這么多年過去了,上海市民對閱讀的熱情一點沒減。”

2013年首次參加上海書展與2025年書展上的王薇(央廣網發 受訪者供圖)

王薇認為,當信息流愈發湍急洶涌,反而更能彰顯閱讀實體書的寧靜。而這份寧靜里又透著上海書展獨有的熱鬧。“在屏幕上劃動得再快,也摸不到特種紙的質感,聞不到油墨的香氣,更難體會到這種人與人交流、人與書共鳴的鮮活。”王薇笑說。

搭建地域文化對話舞臺,上海書展成為“愛書人”的精神驛站

文化的生命力在于流動,上海書展正是這樣一個讓多元文化自由流淌、交融共生的平臺。湖南主賓省的登場,不僅帶來了湖湘文化的獨特韻味,更串聯起更多元的文化交流。

近幾日的湖南展區非常熱鬧,馬伯庸、楊紅櫻、孫志軍等作家與讀者面對面交流互動。甘肅玉門籍作家孫志軍的新書《大敦煌》,正是由湖南美術出版社出版。作為敦煌研究院的研究者,他在四十年里穿行于戈壁風沙,用影像和文字鑿開時間巖層,讓更多人跨越時空界限、接觸敦煌文化。

孫志軍通過攝影作品向上海書展的讀者介紹敦煌文化(央廣網見習記者 何智康 攝)

分享與新書簽售環節結束后,孫志軍談起對上海書展的觀感:“我看到來自全國各地的出版社帶來了大量的新書、原創書,內容涉及的知識領域非常豐富,讀者讀書、購書的積極性也很高”。他表示,這很符合自己對海派文化的印象——融匯古今、包容萬物。

“雖然文化的呈現方式不一樣,但我認為優秀的文化核心都是一致的,敦煌文化、海派文化、湖湘文化,都在不斷地吸納和包容,最后促成豐富、多樣的文化資源。”孫志軍說。

在另一條蜿蜒的簽售長隊中,來自河南鄭州的高三學生李昊聰,正手拿湖南籍作家王躍文的《國畫》向前踱動。“高中學習很忙,但我每年都會來上海書展‘玩’這一回。”

河南鄭州高中生李昊聰在簽售隊伍中捧書閱讀(央廣網實習生 李婷 攝)

2004年7月28日,第一屆上海書展在上海展覽中心舉辦。2008年,上海書展首次創設了主賓省機制,安徽成為第一個主賓省;江蘇與浙江也分別兩次成為主賓省參與書展。2019年,上海書展實現了“實體分會場”走出上海,在全國26個省市的中心城市的約50家門店設立書展分會場。今年,上海書展首次設立了“長三角品牌實體書店展區”,滬蘇浙的特色品牌書店引人矚目。回顧過去21年,上海書展的文化效應已不僅局限于上海,在持續輻射長三角地區的同時,更向全國乃至世界“溢出”。

夜色下的上海展覽中心依舊熱鬧(央廣網實習生 李婷 攝)

在書展期間,孫志軍去了上海敦煌當代美術館,為更多市民分享敦煌之美;王薇、伍偉林與來自各地的出版人一樣,始終堅守在崗位上;李昊聰抱著簽好名的圖書匯入人群,返回鄭州繼續學業……作家、出版人、讀者,當眾多熱望在此匯聚,不同地域的文化在此交融,上海書展便不只是一場活動展覽,更是全國“愛書人”的“精神驛站”。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容